« lun. 25 janv. - dim. 31 janv. | Page d'accueil

| lun. 08 févr. - dim. 14 févr. »

07/02/2010

Clermont Ferrand 2010 partie 2

Dernière minute, le palmarès est publié. Le grand prix de la compétition nationale va à Donde esta Kim Basinger ? qui rafle deux autres prix au passage et une mention pour les comédiens. Pour cette année, non seulement j'aurais vu le vainqueur, mais encore je m'en souviendrais. Je suis même particulièrement content parce que j'ai vu pas mal des films primés malgré la briéveté de mon séjour. Le détail du palmarès ici.

La sélection Labo, depuis quelques années, entreprend d'explorer des formes plus expérimentales dans le court métrage. Les choix opérés restent parfois ambigus. Un film comme Je criais contre la vie. Ou pour elle, animation basée sur d'anciennes gravures par Vergine Keaton sur une création musicale de Vale Poher aurait pu faire partie du Labo alors qu'il ouvre un programme national. Une meute de chiens de chasse traque des cerfs, les paysages se disloquent et se reforment, la nature se convulse, des oiseaux noirs traversent l'espace, les cerfs font volte face. Le film est un poème visuel d'images chorégraphié sur fond de guitares.

Dans le même genre d'idée, Kolo de Natacha Paganelli est un film de danse qui joue sur la multiplication de la danseuse dans un cadre sylvestre fixe et dont la présence surprend entre deux courts métrages narratifs. A l'inverse Olivier Smolders passe en Labo avec un retour sur le musée de la Specola dans Petite anatomie de l'image. Et remporte le grand prix de la sélection. Du programme labo, je retiendrais deux films que je connaissais déjà : Combo de Blu et David Ellis découvert grâce à Joachim de 365 jours ouvrables, et Photographs of Jesus de Laurie Hill découvert au festival Unlimited de Cologne en novembre et que nous avions primé (J'étais dans le jury et je me rends compte que je ne vous ai pas raconté cette expérience. Tant pis). Le second film fait partie d'un concours organisé par le fond Getty Images et imagine une folle sarabande autour des personnages des photographies. James Dean drague une beauté 1900, Hitler se fait piétiner et il y a 12 Neil Armstrong sur la Lune. Le mieux, c'est encore de le voir :

Superbarocco de Renata Pinheiro est un film brésilien de très belle facture visuelle, l'univers d'un vieil homme entouré des fantômes de sa famille qui habitent sa maison à travers un dispositif de projections. Les interactions sont troublantes et parfois émouvantes comme dans la scène de l'anniversaire. The polish language, enfin, est une animation d'Alice Lyons et Oral McHardy, film irlandais autour de la langue polonaise, un film qui me pose un grave problème parce que je l'ai aimé, j'en garde une impression de virtuosité et de finesse, mais je suis incapable de me souvenir de quoi il était fait. Des mots, des chats, des abeilles, des livres. C'est comme se souvenir avoir fait un excellent repas dans un restaurant mais ne pas se souvenir des plats consommés. Une honte.

Dans le registre de l'animation, Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois laisse un souvenir du même genre mais nettement plus précis. Le film est également virtuose, utilisant de nombreuses techniques d'animation, notamment une broderie animée superbe, mais son propos est littéral, son programme est tout entier dans son titre. C'est sa limite. Le film est une succession d'impressions organisées autour d'une excursion pour assister à un famadihana ou retournement des morts, cérémonie religieuse où l'on déterre les cadavres pour les porter autour du village. On le feuillette donc comme on le ferait de l'album d'un ami doué et sensible. Mais pour un film, on attend en vain une dimension supplémentaire. Adieu général de Luis Briceno est une oeuvre ludique à l'humour acide réalisée avec un téléphone mobile. Trente ans de l'histoire du Chili du coup d'état de 1973 à la mort de Pinochet. Collages, animation minimale, dessins d'enfants et autodérision, c'est une petite perle. Produit par ARTE, vous pourrez le voir le 20 février à 15h55 précises.

D'une toute autre ambition et d'une toute autre inspiration, Lost and found de Philip Hunt est un conte de fée en numérique autour de l'amitié entre un pingouin et un jeune garçon. Le pingouin est paumé et sonne à la porte du garçon qui fera tout pour le ramener au pôle sud. C'est une jolie histoire (ceci dit sans ironie) portée par une très belle qualité d'animation, surtout pour moi qui ne suis pas très sensible au numérique. Le rendu de l'eau est de toute beauté, ce qui me semble important pour un film maritime. La séquence de la tempête est remarquable au niveau de la puissance qui se dégage des vagues gigantesques qui manquent de couler la frêle embarcation des deux amis. La scène est suive d'un joli moment poétique avec l'intervention d'une énorme pieuvre qui se révélera bienveillante. La fluidité des mouvements et leur chorégraphie créent un moment magique. J'ai regretté le commentaire en voix off dit par Jim Broadbent qui insiste un peu trop sur le côté moral du conte. De retour, je l'ai montré à ma fille qui l'a apprécié sans comprendre un mot du commentaire que je n'avais qu'en version originale. Ceci m'a conforté dans mon idée que le film aurait pu s'en passer.

(à suivre)

La page MySpace de Vergine Keaton

Le site de Alice Lyons

le site de Bastien Dubois

La bande annonce de Lost and found

Photographies : Fou de festival d'anim' / www.studioaka.com

22:54 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, clermont ferrand, vergine keaton, philip hunt, laurie hill, alice lyons et oral mchardy, bastien dubois, luis briceno | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/02/2010

Clermont Ferrand 2010 partie 1

Mon séjour à l'édition 2010 du festival du court métrage de Clermont-Ferrand a malencontreusement été écourté et il faisait un froid de canard. J'ai malgré tout pu voir une douzaine de programmes, tant de la compétition française que de la compétition internationale avec un petit morceau de labo (les films censément expérimentaux) et un programme de la rétrospective thématique consacrée cette année aux zombies. Avant de vous faire partager mes découvertes, je dois lancer un appel, solennel comme il se doit. Il faut faire quelque chose pour procurer aux réalisateurs des pieds de caméra. Il n'est pas possible de les laisser continuer ainsi à nous donner des plans qui tremblent et qui hésitent. Soit les opérateurs boivent trop de bière (j'en doute), soit il s'agit d'un manque de moyens en matière de pieds et nous nous devons d'agir, soit il s'agit d'un choix artistique. Dans cette dernière hypothèse, il me semble nécessaire de rappeler que, lorsque l'on filme par exemple une jolie femme en train de dire quelque chose de touchant, il est bon, voire indispensable, que rien n'interfère avec la beauté du visage (si possible dans une lumière intéressante), avec la profondeur du regard, afin que le spectateur puisse pénétrer l'âme du personnage et se laisser porter par l'émotion du moment. Or tourner autour du dit visage, faire des effets de mise au point, trembler l'image, recadrer durant le plan, ça perturbe. Surtout si c'est un mouvement mal affirmé, vraisemblablement pas pensé. Ça énerve même parce que c'est une façon de rappeler l'existence de la caméra et de l'équipe qui est autour. Et la plus belle des mises en scène, c'est celle qui sait se faire oublier. Il y a plein de bonnes raisons de faire bouger la caméra, pas besoin d'en chercher de mauvaises.

Prenons, au hasard, Montparnasse de Mikhael Hers que je voyais pour la troisième fois. Hers a de très beaux travellings arrière quand il suit ses personnages déambulant dans les rues de Paris. Mais quand il filme Thibault Vinçon et Didier Sandre au restaurant ou Thimothée Régnier et Sandrine Blancke sur la terrasse, il se pose et nous laisse les regarder. C'est pourquoi son film, bâtit sur des choses très ténues, a un tel pouvoir de fascination. A condition évidemment que l'on ait une projection correcte, or le son était dégueulasse. Je me permets la phrase précédente parce que j'ai vu le film lors d'une projection dans un grand cinéma commercial de Clermont Ferrand (et non à la Maison de la Culture ou dans un amphi), et qu'ils étaient sans doute trop occupés à distribuer les lunettes en 3D pour vérifier la qualité de leur travail. Et oui, ça m'a beaucoup énervé.

Côté français, j'en ai certainement manqué pas mal, mais je n'ai pas eu de grande révélation, Montparnasse étant une confirmation. Pas mal de films dans l'air du temps, parlant d'immigration et de sans papiers, de prison et de banlieue. Plusieurs films façon comédie musicale avec le syndrome Jacques Demy. Plusieurs films avec le style Canal identifiable. Plusieurs films avec le style, plus éclectique, ARTE identifiable. Pas mal de films qui ne reposent que sur une idée mais qui peinent à se terminer quand ils ne finissent pas en queue de hareng. Par exemple, grosse déception pour Le genou blessé et l'homme debout de Yann Chayia dans la série Canal Écrire pour... ici Christophe Miossec. J'aime beaucoup le chanteur et je crois qu'il a un charisme certain, mais le film ne tient pas debout. Un adolescent se réveille et découvre sa mère inanimée (à priori morte) dans le lit d'à côté. Il appelle le SAMU ? Non, il file à vélo par les routes normandes jusqu'à retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis perpète. Crédible, non ? Le film est une enfilade de clichés comme une caricature de l'univers du chanteur. Dans un autre registre, Mission Socrate est une pochade signée Jackie Berroyer et Bertrand Lenclos, amusante aventure de trois savants qui remontent le temps pour détourner Socrate de la philosophie, source selon eux, de tous les malheurs du monde. C'est en noir et blanc pour faire cinéma, mais ça n'a rien d'un film. Enterrez nos chiens est un moyen métrage de Frédéric Serve assez curieux mais lassant sur la durée. L'histoire, intrigante, est racontée en voix off par Marc Barbé et Denis Lavant. En sortant, une amie m'a dit : « On dirait un audio book ». Drôle de façon de faire du cinéma. Mais tout cela n'est rien en comparaison de Les fugitives de Guillaume Leiter, épouvantable compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire : érotisme de bazar, sérieux de pape, exotisme napolitain, musique au synthé façon années 80, et prétention du propos pour enrober le tout. A la fin, on lit dans le générique que c'est adapté de Bataille. Il faut le voir pour le croire.

Curieusement, dans le même programme, un autre film avec les mêmes éléments de départ donnait un résultat complètement opposé. Dans Donde esta Kim Basinger ? d'Édouard Deluc, deux hommes, deux frères, partent dans un pays étranger. L'un d'eux cherche à oublier une séparation. D'ailleurs comme l'une des héroïnes de l'autre film, il saute par la fenêtre. Bon, là, il dit que c'est le vent et puis il se rate. L'autre non. Bref, les deux gars se lancent dans une virée à visée sexuelle qui se termine de façon étonnante. Le film est en noir et blanc, photographie signée Leandro « Negro » Filloy, mais c'est une esthétique qui renvoie ici aux premiers films de la Nouvelle Vague. Une certaine façon d'inscrire les personnages dans un décor urbain que l'on rend excitant comme celui d'un film noir. C'est pourtant bien une comédie mise en scène avec rigueur, ce qui est indispensable au genre, au rythme impeccable et portée par deux acteurs épatants : Philippe Rebot et Yvon Martin.

Un peu dans le même genre mais en couleurs et un peu plus prévisible dans ses péripéties, Annie de Francia de Christophe Le Masne, est un road movie qui voit une femme et ses deux filles se rendre en Espagne pour un mariage. La mère, Annie, fille d'un républicain exilé en France en 1939 a perdu le contact avec la famille restée au pays. Elle retrouve ainsi ses racines et tente de les transmettre à ses filles. Les trois femmes croisent sur leur route plusieurs incarnation des stéréotypes hispaniques (une procession de pénitents, des beaux bruns moustachus, un chanteur de charme), mais chacun de ces clichés est habilement détourné. Le film est vif et plutôt drôle, le réalisateur arrivant à faire vivre, outre le trio féminin pétillant, une belle galerie de personnages secondaires chaleureux.

La prévention de l'usure signé Gilles Charmant au nom prédestiné, est une comédie musicale, frappé du syndrome Demy précité mais plutôt réussie. Le problème de la comédie musicale est qu'elle demande un travail et une maîtrise technique que les conditions d'un court métrage ne permettent pas toujours. Là, ça fonctionne. Les ballets d'ouvriers d'une usine d'électro ménager vêtus de violet et de vert pomme sont inventifs dans l'exploitation du cadre et bien réglés, la musique s'écoute et les chansons sont drôles sans être niaises. Il y a un gros travail sur le décor et les accessoires qui emporte le morceau question crédibilité et la partie comédie, une simple histoire d'amour perturbée par le désir échangiste de la femme, fonctionne. Un film, oui, charmant.

Curieux projet, Wakefield, d'après une nouvelle de Nathaniel Hawthorne, est une réalisation de Laurent Bébin et François Valla portée par la voix off de Michael Lonsdale. Le décalage constant entre le texte du XIXe avec tous les détails de la vie quotidienne et son illustration dans un cadre contemporain construit un humour pince sans rire séduisant. La mise en scène multiplie les trouvailles burlesques pour illustrer l'aventure de cet homme ordinaire qui s'exile volontairement à deux cent mètres de chez lui. Contrairement au film de Frédéric Serve qui travaille une illustration dans le registre la poésie étrange, l'illustration parallèle de Wakefield fait sens.

Pour mémoire, et si vous tombez dessus, Dounouia de Olivier Broudeur et Anthony Quéré est l'histoire d'un jeune malien qui tombe amoureux d'une beurette qui pratique la danse. Ça se passe en banlieue mais le rapport à la danse et la description originale du mode de vie de la famille malienne permettent au film de dépasser les clichés attendus sur un sujet pareil. La conditionnelle enfin, de Bénédicte Mathieu, est séduisant par sa mise en scène qui mêle la tentative de réinsertion d'un homme, ses entretiens avec sa conseillère de probation et les fantasmes que le désir qu'il a de cette femme fait naître en lui, désir qui est aussi rêve d'une vie autre, pus belle, plus douce.

(à suivre)

Photographies : Cature DVD BREF / MedfilmFestival / Le court.com / Festival du film d'Amien

01:17 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : court métrage, clermont ferrand, mikhael hers, yann chayia, guillaume leiter, frédéric serve, Édouard deluc, christophe le masne, gilles charmant, laurent bébin, françois valla, olivier broudeur, bénédicte mathieu | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/02/2010

La présence d'Éric Rohmer

La disparition d'Éric Rohmer nous renvoie à cette idée mélancolique et un peu brutale, que nombre de cinéastes qui nous accompagnent depuis nos débuts, parmi les plus importants, ont atteint ou dépassé les 80 balais. La nouvelle vague canal historique, Godard, Chabrol, Rivette, mais aussi Resnais, Eastwood, Allen et l'inoxydable Manoel de Oliveira plus que centenaire. Ils ont toujours été là, aujourd'hui jeunes vieillards magnifiques et toujours féconds. A les voir tourner avec tant de constance et d'élégance, on en vient à oublier qu'à la différence de leurs films, ils sont mortels. Et que l'expression « dernier film » avec laquelle nous badinons volontiers peut prendre une terrible densité.

Je n'éprouve pas tant de la tristesse pour Éric Rohmer que de l'admiration devant la complétude de sa vie et de son oeuvre. En 90 ans, ils n'a cessé de filmer en pleine liberté des jeunes femmes tourmentées, des jeunes filles en fleur, des Fabrice Lucchini, des arbres, des lacs, la mer, la beauté du monde. Élégance, humour, intelligence, simplicité sont les mots qui viennent à l'esprit quand on évoque ses films. L'ensemble, en particulier la structure en cycles qu'il s'était imposée (comédies et proverbes, contes des quatre saison...) donne un sentiment de cohérence, de densité et d'achèvement. Aucun de ces regrets que m'avait laissé la disparition de François Truffaut.

Je ne suis pourtant pas venu à Rohmer facilement. J'ai découvert Pauline à la plage il y a une quinzaine de jours. Le film date de 1983. A l'époque c'est tout à fait le genre de chose qui ne m'intéressait pas. Je me souviens très bien de l'affiche à l'époque de sa sortie, mais je n'avais jamais fait attention à la reproduction de Matisse derrière Amanda Langlet. Aujourd'hui, le film me ravit, et je découvre avec amusement combien le personnage joué par Pascal Greggory me ressemble, ou plutôt ressemble à ce que j'étais alors (pas physiquement, hélas), le côté amoureux obstiné, sans doute un peu pénible, l'incompétence en matière de planche à voile. Sans doute il me fallait quelques années de recul pour apprécier cette finesse d'observation de Rohmer et son humour un poil cruel. Je me souviens aussi, vers la même période, de visons assez pénibles de La femme de l'aviateur et du Rayon vert. Je n'arrivais pas à m'intéresser à ce genre d'histoires.

Je n'y suis pas venu facilement et pourtant, avec le recul, c'est un cinéma avec lequel j'entretiens des liens étroits, plus étroits peut être qu'avec bien des cinéastes que j'apprécie plus et qui expriment des modèles, des angoisses ou une culture dont je me sens plus proche. En fait ces liens ne sont pas forcément liés avec la chose cinématographique en elle-même, c'est plutôt un ensemble de coïncidences, de points de contacts entre les films de Rohmer et ma vie propre. J'avais dit à propos du Genou de Claire combien l'allure de Jean-Claude Brialy est celle de mon père jeune. J'ai aussi été proche de plusieurs femmes qui ressemblent beaucoup aux héroïnes de Rohmer incarnées par Marie Rivière, Aurora Cornu ou Béatrice Romand. C'est d'ailleurs par une femme que je me suis mis à apprécier cette oeuvre avec Conte de printemps et c'est avec une séance de Conte d'été qu'à démarré mon histoire avec ma compagne d'aujourd'hui. Forcément, cela crée des liens. C'est un peu comme cette belle phrase lue sur un blog, « Les bus à Paris me font très souvent penser à Rohmer ». Ce sont des liens que l'on ne choisi pas forcément mais que l'on va conserver jusqu'au bout parce qu'ils se présentent comme des évidences. Une illustration de ce peut être le cinéma, de sa faculté à être présent.

15:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : eric rohmer | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/02/2010

Dieu que la guerre est jolie (en série B)

La guerre au cinéma, c'est une grande affaire. Au milieu des années 60, sa représentation hollywoodienne en prend un coup. Je ne vais pas me lancer dans une tentative d'explication liée au contexte de l'époque, simplement, d'épique ou tragique, le film de guerre devient le lieu d'expression d'un humour noir volontiers cynique. Les héros ne sont plus fatigués, il n'y a plus de héros. La guerre est faite par des hommes sans illusion, des lâches, des opportunistes ou des criminels. Les officiers sont au choix des brutes, des bouffons, des politiciens calculateurs ou des obsédés sans scrupules. Sur le terrain, on se livre à une violence de plus en plus spectaculaire, de plus en plus désincarnée, qui participe au défoulement général des images qui ont mis à bas le code de censure. Je pense bien sûr au Dr Strangelove (Docteur Folamour – 1963) de Stanley Kubrick, mais l'effet est d'autant plus décapant quand les réalisateurs s'attaquent à la seconde guerre mondiale, la guerre juste par excellence. En 1964, The americanization of Emily (Les jeux de l'amour et de la guerre) de Arthur Hiller présente un officier couard (James Gardner), choisi pour être la première victime du débarquement afin de servir les intérêts de la Navy. En 1967, Robert Aldrich frappe un grand coup en envoyant un commando de condamnés à mort pour une mission suicide consistant à tuer un maximum d'officiers nazis. Mission dont ils vont s'acquitter grâce à leurs qualités de criminels. The dirty dozen (Les douze salopards) est un très gros succès et donc condamné à être imité. Dans un registre plus léger, Kelly's heroes (De l'or pour les braves) tourné en 1970 par Brian G. Hutton montre un groupe de soldats fatigués qui déploient des trésors de combativité pour aller dérober de l'or nazi derrière la ligne de combat. Se moquant de la perçée victorieuse qu'ils provoquent, ils ne reculent devant rien : trafics, massacre, manipulations et négociation avec un officier SS.

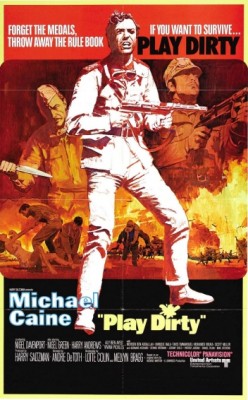

Visuellement, entre les morceaux de bravoure de plus en plus sophistiqués, ces films s'éloignent des reconstitutions minutieuses et au cynisme du ton correspond un dédain du réalisme. L'on manie l'anachronisme et la fantaisie, et l'on injecte des éléments issus des préoccupations de l'époque (Le personnage de Jim Brown reflet des tensions raciales chez Aldrich, le chef tankiste hippie joué par Donald Shuterland chez Hutton), tandis que les bandes son font la part belle à la pop et aux sonorités plus modernes (les partitions de Lalo Shiffrin, Johnny Mandel ou Franck de Vol). Ces films au style et au propos nouveaux inspirent nombre d'oeuvres cohabitant avec des choses plus classiques. En Italie, plusieurs producteurs s'engagent dans la voie ouverte par Aldrich, et Alberto Di Martino, Armando Crispino ou Gianfranco Parolini réalisent quelques dizaines de films de série, échouant toutefois à renouveler le genre à l'image de ce qui avait été fait avec le western. C'est dans ce contexte que l'on peut situer le dernier film d'André de Toth, une production britannique réalisée en 1968, Play dirty (Enfants de salauds), et la désormais fameuse source inspiratrice de Quentin Tarantino, Quel maledetto treno blindato (Une poignée de salopards) que Enzo G. Castellari met en scène en 1978, clôturant en quelque sorte de cycle italien. Notez la délicate poésie des titres français.

André de Toth est l'un des grands borgnes de Hollywood. Hongrois d'origine, collaborateur des frères Korda, ami de John Ford, époux de Véronica Lake, il est un des princes de la série B avec notamment une dizaine de westerns dont plusieurs avec Randolph Scott avant la période Bud Boetticher. J'ai surtout le souvenir de The indian fighter (La rivière de nos amours – 1955) avec l'inoubliable bain d'Elsa Martinelli. Et puis quoique borgne, il signe l'un des meilleurs films en relief des années 50, House of wax (L'homme au masque de cire) en 1953. Les profonds bouleversement du système à la fin des années 50 l'amènent à partir en Europe. Il est réalisateur de seconde équipe sur Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie – 1962) de David Lean, participe à trois films d'aventure en Italie, produit, et se retrouve finalement à remplacer René Clément sur le projet Play dirty initié par Harry Saltzman, l'un des producteurs des James Bond. De Toth se l'approprie à bras le corps pour donner une vision impitoyable de l'homme en guerre. L'admirable séquence d'ouverture livre le film tout entier. Une jeep file à toute allure dans un désert rocailleux. Des pierres partout qui font tressauter le véhicule. La radio crache à plein volume la chanson Lily Marlene. A côté du conducteur impassible, un cadavre dont le bras pend lamentablement. Couverts de poussière, les deux hommes se différencient à peine. Arrivé en vue des lignes britanniques, le conducteur change sa casquette allemande pour un képi anglais et la fréquence radio pour un air de swing : la guerre selon de Toth. Des signes dérisoires qui font un camp ou l'autre. Mépris de la vie, indifférence à la mort, une frontière si mince entre les deux. L'hostilité de la nature. La vitesse de la représentation. La chaleur et la poussière de la photographie. L'ironie du regard. De Toth construit son film sur ces signes dont la reconnaissance ou non fait l'enjeu des scènes. La plaque d'identification du capitaine Douglas, le cric piégé, les nombreux échanges d'uniformes, le jeu sur les langues et la musique. Pas d'erreur permise. Se tromper, c'est devoir tuer ou mourir.

De Toth raconte que Michael Caine, qui joue Douglas, avait été très déçu de la défection de René Clément. Loin de chercher à le rassurer, De Toth fit son possible pour entretenir le malaise : c'était le personnage, cet officier so british mis à la tête d'un commando de repris de justice de toutes nationalités, dévoués au capitaine Leech, un mercenaire efficace et sans illusion joué par Nigel Davenport. Le couple fonctionne parfaitement, un peu comme celui formé par Caine et Stanley Baker dans le Zulu (1963) de Cy Enfield. Superbement photographié en cinémascope dans les décors espagnols des grands westerns italiens, Play Dirty bénéficie de l'apport du chef opérateur Edward Scaife qui signa les images du film d'Aldrich et, dans le même genre du Dark of the sun (Le dernier train du Katanga – 1968) de Jack Cardiff. Ample et acérée, cette photographie fait ressortir l'hostilité du milieu. Le désert est impitoyable, vaste et tranchant. La nature n'apprécie pas les jeux guerriers de l'homme et, contrairement à l'approche mystique d'un Terrence Malik, elle n'est ni indifférente, ni victime, ni refuge. Elle est pierre qui brise les roues, sable qui enlise les véhicules, poussière qui se déchaîne en tempête, l'une des plus belles et plus terribles jamais vue sur un écran. Le clou du film, c'est cette longue scène quasi muette où le petit commando franchit une barre rocheuse abrupte. Douglas, pour s'imposer à ses hommes, leur impose un exploit surhumain. Les petits blindés sont hâlés sur la pente de roc brûlant. On pense aux chariots des pionniers chez Ford ou Walsh, on anticipe le franchissement de la rivière en crue dans le Sorcerer (1977) de William Friedkin. De Toth nous jette dans le corps à corps entre les hommes et le désert, lutte démultipliée de celle des hommes entre eux et contre eux-mêmes.

Ce choc de la chair, de l'acier et du roc tourne à l'avantage de Douglas mais se révélera, comme toutes les épreuves surmontées, inutile. Car le jeu est faussé dès le départ. Play dirty, c'est l'illustration de la phrase du Voleur : « Je fais un sale métier, c'est vrai ; mais j'ai une excuse : je le fais salement.». De Toth se délecte des chausses-trappes, des coups fourrés. Le haut commandement envoie un second commando plus conventionnel pour doubler le premier et, quand celui-ci se fait massacrer dans une embuscade, livre les salopards aux allemands. Douglas est contraint par Leech à assister au massacre du second commando sans pouvoir intervenir. Sans pitié le réalisateur fait de lui le responsable involontaire de l'exécution des bédouins. Plus tard, le commando n'hésite pas à tuer les conducteurs d'une ambulance allemande, à enlever une infirmière, tenter de la violer et planifier son exécution. Des gens charmants. Réussir la mission cesse de devenir un acte de guerre même tordu pour être l'expression d'une volonté obstinée et le film d'aller vers sa conclusion logique, absurde et d'une grande portée satirique digne des plus sombres westerns de Sergio Corbucci. Ce qui me donne une transition all'italiana.

Tarantino ou pas, j'apprécie suffisamment le cinéma d'Enzo G. Castellari pour avoir eu envie de découvrir Quel maledetto treno blindato, opportunément réédité en DVD. A partir d'éléments sensiblement équivalents, Castellari offre un film très différent de celui de De Toth, relâché, décontracté et finalement bien moins subversif que celui du hongrois puisque ses salopards finissent en authentiques héros. Seul point commun, l'importance donné aux signes extérieurs et le jeu sur le changement d'uniformes, ici poussé à l'absurde quand les américains déguisés en allemands sont amenés à tuer d'autres américains déguisés en allemands. La question la plus intéressante que pose cette confortable série B, c'est de savoir de quelle manière elle a pu influencer l'oeuvre complexe et ambitieuse de Quentin Tarantino. On ne retrouve rien, ni en gros ni en détail, de l'aventure de cette poignée de condamnés évadés à l'occasion d'une embuscade, tentant d'atteindre la frontière suisse et se retrouvant à attaquer le maledetto treno blindato du titre après avoir malencontreusement éliminé le commando de spécialistes envoyé pour la mission. Ce n'est pas non plus au niveau de la mise en scène. Castellari, fidèle à lui-même, alterne le bon et le moins bon, se délecte de scènes d'action improbables (la scène finale) et traite par dessus la jambe transitions et temps faibles. Il peut être inventif dans ses cadrages et utilise efficacement le ralenti mais, soyons francs, le film n'est pas au niveau de ses réussites dans le western comme Quella sporca storia nel west (Django porte sa croix - 1968) ou Kéoma (1976). Par ailleurs, le film peut être vu comme une variation guerre du western Ammazzali tutti e torna solo (Tuez-les tous... et revenez seul ! - 1968).

Le plus intéressant, et c'est sans doute ce qui a séduit Tarantino, c'est le côté conte de fée de l'affaire, l'approche iconoclaste de l'Histoire, l'appropriation du genre pour créer un territoire inédit, un pays et un temps de cinéma. Les manques de Castellari concernent plus la cohérence interne de cet univers que ses entorses radicales à la véracité. La petite troupe, une fois libérée, évolue dans un no man's land ne correspondant à aucun champ de bataille réel (à l'été forcément 44, les américains ne se battaient pas près de la Suisse), traversent des paysages étranges et faussement tranquilles troués de champs de cadavres, traversés de mouvements de troupes aléatoires. Ils croisent un groupe de sirènes (une troupe féminine allemande sans doute inspirée par la rencontre avec les soldates russes dans Cross of iron (Croix de fer - 1977) de Sam Peckinpah que Castellari admire), partent à l'assaut d'un château-fort et rencontrent un groupe de résistants français hautement fantaisiste, mené par Michel Constantin qui porte courageusement le surnom de Véronique. L'attaque du train emprunte au schéma de la série Mission : impossible et à quelques classiques du genre. Nous sommes en plein cinéma d'exploitation, celui qui ne vise que l'action et n'illustre que la détermination de ses personnages. Détermination sans faille que Castellari moque quand l'officier responsable de l'attaque du train fait remarquer aux salopards qu'ils auront du mal à faire passer l'un d'eux pour un officier nazi. C'est le personnage joué par Fred Williamson, grande figure de la blaxploitation. Et je ne vous parle pas de la moustache du gars joué par Michael Pergolani. Tout à fait le genre d'humour qui n'a pu que réjouir le réalisateur d'Inglourious Basterds.

Play Dirty sur Headquarter 10 (en anglais)

Sur Only the cinema (en anglais)

Sur Eccentric cinema (en anglais)

Quel maledette treno blindato le DVD

Sur Cinécri

Sur Sueurs froides

Sur Shangols

Photographies : Capture DVD MGM, Capture DVD Severin, Wikipedia

12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : andré de toth, enzo g. castellari | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |