Rechercher : beyond the canon

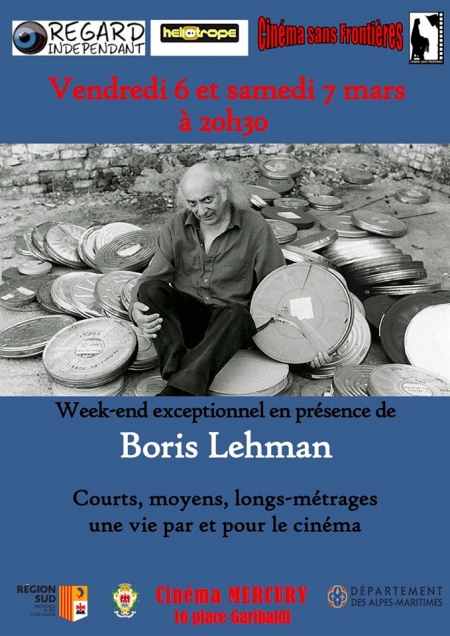

Boris Lehman à Nice

Choses qui me rattachent aux êtres, un film de Boris Lehman / Belgique / 2010 / 15 minutes / 16 mm

Funérailles (de l’art de mourir), un film de Boris Lehman / Belgique / 2016 / 97 minutes / 16 mm

Les associations Cinéma Sans Frontières, Héliotrope et Regard Indépendant recevront le cinéaste belge Boris Lehman pour deux séances exceptionnelles les vendredi 6 et samedi 7 mars, au cinéma Mercury (16 place Garibaldi à Nice). Voici un texte de présentation de la seconde soirée avec deux films, dont son tout dernier. Je serais de la partie pour l'occasion.

"Le sac de Lucia. Le train de Jean."... Boris Lehman nous présente une collection d'objets dont le point commun est d'avoir appartenu à d'autres que lui, ses amis pour la plupart, sa famille, mais aussi « le parapluie d'une inconnue » et « la pomme de personne ». Ils sont à d'autres mais il en est devenu le détenteur, gardien, héritier, protecteur, conservateur comme dans un musée. Nous ne saurons pas comment ces objets sont arrivés à faire partie de sa vie, même s'il y a quelques indices, ce qui compte c'est le lien que chacun d'entre eux tisse avec une personne qui a fait partie de cette vie. Ce lien est suggéré par la manière à la fois simple et intense avec laquelle Boris Lehman nous présente chaque objet. Par la manière familière dont il les manipule, dont il nous en parle. Les mots décrivent, le ton de la voix donne l'émotion. Casquette, boite à couture, table... Choses qui me rattachent aux êtres est un court métrage de 2010, un inventaire comme un bilan, à la Prévert c'est inévitable, mais sans le raton laveur. C'est aussi très proche du travail d'Alain Biet qui a dessiné inlassablement les objets de son quotidien, de sa famille, pour les faire défiler comme à la parade dans Grands canons (2018). Plus qu'un possesseur, Boris Lehman est devenu le possédé de ces objets à travers le lien affectif qu'ils renferment avec les autres. « Je suis la somme de tout ce que les autres m’ont donné ». Ces objets inanimés ont bien « une âme qui s’attache à notre âme » car elle est celle de ceux que nous aimons.

Dans La dernière (s)cène (1995), un autre court métrage, Boris Lehman nous disait, bien dans les yeux, face caméra, « Je vais mourir, n’est-ce pas ? ». Vingt ans plus tard, Funérailles (de l’art de mourir) (2016), est une réflexion sur l'organisation ce dernier pas définitif. Le metteur en scène belge le présente comme son dernier film, œuvre testamentaire, essai aux deux sens du terme sur la meilleure manière de dire adieu au monde. Si la vie est un voyage, le cinéaste se présente au moment du retour, comme Ulysse après ses aventures, échoué sur le rivage, reconnu seulement par son chien. Boris Lehman s'éloigne paisiblement en compagnie de sa chienne Cannelle. J'ai pensé à Umberto D. (1952) de Vittorio De Sica, je pense toujours à Umberto D. quand un vieil homme s'éloigne avec son chien. Comment partir ? (Brel chantait : « mais où aller ? »). Les différents essais de Boris Lehman sont parfois graves, parfois funèbres comme on pouvait-s’y attendre, mais aussi drôles lors de la visite aux pompes funèbres, quand l'employé joué par Jean-Philippe Altenlow propose différents modèles de cercueil et que le cinéaste s’allonge dans un modèle de luxe pour voir s'il est confortable. Drôle aussi l'inscription « Ni fleurs, ni couronnes, ni rabbin » sur la voiture corbillard qui mène le cortège coloré de vif des amis, fanfare en tête, pour une inhumation à Waterloo, morne plaine, « champ de bataille devenu champ de patates ». Drôle encore la lecture par Laurent d'Ursel de l'hommage savoureux rédigé par Boris Lehman qui ne laisse rien au hasard. La gravité viendra de la lecture du Kaddish, la prière pour les défunts dans la religion juive, avec l'émouvante scène du lavage du corps. Le cinéaste s'y prête avec le même courage que lors de l'essai du cercueil, comme quand il se fait enterrer dans une fosse au fond de son jardin, autant de variations qui exposent son corps et le mettent en jeu à l'écran. Gravité enfin quand Boris Lehman nous lit un testament rédigé trente ans plus tôt et où l'émotion est grande à le voir retarder l’inéluctable moment de l'adieu et du dernier plan.

A l'heure du départ, qu'est-ce qu'une vie ? Et qu'est-ce qu'une vie de cinéaste dont la vie a constitué la matière de ses films ? Que doit-il rester ? Que faut-il transmettre ? Boris Lehman envisage de faire place nette. Les objets qui l'entourent sont destinés aux flammes et à la disparition. Pour l’œuvre, Franz Kafka est convoqué à travers un extrait de sa lettre à Max Brod, écrite en 1921, où il enjoint à son ami de tout brûler, quelques livres mis à part. Boris Lehman organise alors un bûcher des ouvrages de l'écrivain (où l'on distingue quand même un Pierre Pelot de la collection Anticipation). Plus tard, juché sur un bunker de la seconde guerre mondiale en bord de mer, le cinéaste détruira les bobines de ses films. Sur l'une des boites, on lit le titre : « Babel », ensemble commencé en 1983 dont Funérailles (de l’art de mourir) est l'ultime épisode. Bien que ce ne soit jamais dit, le film évoque avec force la destruction des juifs d'Europe par les nazis, traumatisme fondamental où il était question de faire disparaître un peuple et une culture par le feu. Ce sont ces images des livres au bûcher, les vêtements en flammes qui composent une silhouette humaine, du Bunker, les sons d'avions de chasse. Le désir de ne rien laisser derrière s'oppose à la matière du film, à son existence même, comme ces photographies de Boris Lehman (qui se voit alors comme un fantôme) prises par son ami Evgen Bavkar. Ces scènes de destruction, parfois cocasses comme la tentative de détruire une plante grimpante devant sa maison, sont contrebalancées par la présence de nombreux enfants, sur la plage, en marge du cortège funèbre, ils sont l'avenir, la vie qui se renouvelle et l'espoir d'une transmission. Il faut portant se résoudre à terminer le film et à saluer une dernière fois ceux que l'on regarde depuis tant d’années depuis l'écran. Laisser son image s'effacer et les bobines, les films, l’œuvre, derrière, rester un moment encore.

A lire sur Débordements sous la plume de Benjamin Hameury

Photographies © Boris Lehman

27/02/2020 | Lien permanent

Vous aussi, mes fils !

Tre pistole contro Cesare (1967), un film d'Enzo Peri

Western. Une table de poker. Des mains abattent des cartes. Des mains empochent une liasse de billets. Un homme met les billets dans son chapeau et son chapeau sur la tête. L'homme se lève et va pour sortir. Ses partenaires, ils sont quatre, se lèvent à leur tour, et n'ont pas l'air heureux de ce départ. Des paroles de défi sont lancées. Les mains se tendent vers les revolvers. L'homme se retourne en dégainant son arme. Et là, clic, clac, son revolver s'ouvre comme un éventail et révèle quatre canons. Boum ! Les quatre adversaires sont à terre. L'homme sort. Voilà, c'est le western à l'italienne. Le héros a une barbe d'une semaine et il a vu jouer Clint Eastwood chez Sergio Leone, les billets ont une allure étrange et puis il y a cette arme improbable qui donne le ton du film : le bizarre, la fantaisie, l'incongru.

Débarque un notaire qui annonce au héros, appelons le Whitey Selby, que son père est mort voici dix ans et lui a laissé une mine d'or. Dans la foulée, nous apprenons que Whitey a deux frères mais que, le père étant un napolitain aimant les femmes, aucun n'a la même mère. Ce qui permet à la fratrie de se composer, outre de l'américain type, d'un français, Étienne, et d'un japonais, Lester (et pourquoi non?). Le français est versé en magie et pratique l'hypnotisme. Lors des combats il pointe deux doigts vers son adversaire en fronçant les sourcils, et l'adversaire est paralysé. Pratique. Le japonais est lui un expert en judo, ce qui est cohérent après tout. Bref, ils se retrouvent à la mine, se reconnaissent après une bonne bagarre et vont devoir unir leurs efforts car la mine en question, épuisée nous dit-on, est un terrain convoité par le gros bonnet de la région. Classique. Mais à ce stade, vous vous doutez que l'on aura pas affaire à un personnage type du western américain. Non, notre antagoniste a pour patronyme Giulio Cesare Fuller, il vit dans une sorte de villa perchée au bord d'une falaise accessible par un ascenseur (mécanique), et il se prend pour l'empereur romain. Nous le découvrons, folâtrant dans une baignoire comme celle de Tony Montana en compagnie d'une demi douzaine de jeunes filles échappées d'un péplum. Il a aussi embauché un professeur qui lui lit La Guerre des Gaules dans le texte et une horde d'hommes de main vêtus de noir.

Avec tout ça, Tre pistole contro Cesare est une de ces films improbables comme nous en a donné le cinéma populaire des années soixante, réjouissant où agaçant selon l'humeur. Il a pour lui d'être intriguant avec ce scénario loufoque signé du réalisateur Enzo Peri et de Piero Regnoli. Ce dernier est un spécialiste du cinéma de genre, aussi metteur en scène à ses heures. Comme scénariste il a notamment participé au scénario de Navajo Joe (1966) de Sergio Corbucci, d'un autre calibre. D'autre part, le film est en avance sur son temps. Deux ans avant Sabata et Sartana, il a l'idée des armes gadgets sans doute inspirées de James Bond (Whitey a aussi un revolver qui tire par la crosse). Bien avant les prestations de Toshiro Mifune, David Carradine, Lo Lieh et Chen Lee, Lester est l'introduction d'un héro asiatique dans un cadre western. Curiosité, l'acteur qui l'incarne, James Shigeta, vous est connu comme patron de la Nakatomi corporation qui prend une vilaine balle dans la tête dans le Die Hard (Piège de cristal, 1988) de John McTiernan. Trois ans avant le virage du genre vers la parodie post-Trinità, le film joue la carte du loufoque et de la décontraction. Enfin, neuf ans avant René Goscinny et Morris avec leur album de Lucky Luke L'Empereur Smith, le film met en scène un cas pathologique d’identification avec un fameux personnage historique.

La fine équipe

Il faut encore noter la partition agréable de Marcello Giombini dans la ligne de ce qu'il fera pour Sabata, deux agréables actrices, Femi Benussi passée chez Pier Paolo Pasolini avant de se faire un nom dans la sexy comédie, et surtout Delia Boccardo, piquant en chanteuse de saloon qui n'est pas trop mal doublée pour une fois. Je veux dire par là qu'elle donne l'impression de chanter la chanson de la bande sonore, ce qui est rare dans le genre. Autre curiosité, les paysages sont algériens. Tre pistole contro Cesare est en effet une co-production avec l'Algérie, cas (presque?) unique dans l'histoire du western. Cela change des environs de Madrid ou d'Almeria. Enfin, dans le rôle du vilain Cesar, Enrico Maria Salerno s'amuse beaucoup et donne le grain de folie nécessaire à son personnage.

Pourtant Tre pistole contro Cesare est décevant et il n'est certes pas passé à la postérité. D'une part sa vedette, l'américain authentique Thomas Hunter, manque singulièrement de charisme, n'ayant retenu de Clint Eastwood que quelques lieux communs. Mais surtout la mise en scène d'Enzo Peri s'emploie à gâcher le potentiel du film. Les armes gadgets ou l'hypnotisme ne sont jamais utilisés dramatiquement ni valorisés. Le judo, sans doute bien exécuté, n'est jamais spectaculaire. Les décors permettent des plans plus larges qu'en Espagne sans se différentier franchement. Le potentiel déjanté du scénario n'est pas transformé et le film ressemble sur la forme à ces westerns d'avant Leone imitant platement leurs modèles américains. L'ensemble est assez rythmé pour ne pas être ennuyeux, mais la façon dont Peri gâche de belles occasions est frustrante y compris dans le finale où Hunter affronte Salerno autour de la baignoire géante. Curieuse carrière que celle de Peri. Ce western est sa seule réalisation de fiction après avoir été assistant de Mauro Bolognini et fait un documentaire, puis on le retrouve impliqué dans la production du Lili Marleen (1981) de Rainer Werner Fassbinder. Curieuse carrière et curieux film, qui mérite à l'occasion que l'on y jette un œil pour se rappeler comment circulent parfois les idées au cinéma.

Affiche et photographie © De Laurentiis

06/08/2018 | Lien permanent

La Vénus de l'île

Semaine Barbara Steele

Un angelo per Satana (Un ange pour Satan). Un film de Camillo Mastrocinque (1966)

Pour une majorité de films, la première scène est capitale. Elle définit une ambiance et pose les principes de mise en scène qui vont régir l’œuvre à venir. Il s'agit de séduire et d'intriguer le spectateur pour l'amener à s'intéresser à cet univers dont le réalisateur lui ouvre les portes. L'exercice est d'autant plus délicat en matière de cinéma fantastique où le spectateur est convié à traverser le rideaux des choses matérielles cher à Abraham Merritt et à pénétrer non pas une réalité (historique, géographique, sociale...) plus ou moins vraisemblable mais bien réelle, mais une irréalité, avec ses propres codes, aussi déstabilisants que ceux du rêve ou du cauchemar. De plus en plus souvent, le fantastique fait le choix du passage en force et de la scène choc. Le spectateur est pris par les cheveux et plongé brutalement dans un univers où la violence tient lieu d'étrange au risque de l'épuisement.

Sans vouloir passer pour un nostalgique acharné, prenons la scène d’introduction du film de Camillo Mastrocinque, Un angelo per Satana, bel objet du gothique italien des années 60. Un vaste lac dans les brumes matinales, les rames qui s'enfoncent dans l'eau tranquille, une barque qui glisse comme sur un miroir. Une bande son très légère, juste le clapotis de l'eau et la délicate musique de Francesco De Masi. Les rameurs sont emmitouflés dans de grands manteaux noirs et l'on ressent la fraîcheur matinale. Le passager est aussi une silhouette sombre, avec son grand chapeau à larges bords. L'équipage évoque Charon et sa barque des morts et déjà par cette association visuelle, voici notre esprit préparé à l'entrée dans un autre monde. Nous voici prêts à suivre notre héros qui, le pied posé sur le débarcadère, voit les fantômes venir à sa rencontre. A vrai dire, il commence par voir deux charmantes jeunes femmes qui semblent le trouver à leur goût, mais les choses vont vite prendre une autre tournure.

Le scénario de Giuseppe Mangione et Camillo Mastrocinque entraîne Roberto Merigi, jeune restaurateur d’œuvres d'art chez le comte Montebruno pour travailler sur la statue de son ancêtre Belinda, repêchée dans le lac. Cette statue aux lignes classiques a bien mauvaise réputation et se trouve au cœur de tragiques et étranges événements. Passe le souvenir de la lecture de La Vénus d'Ille de Prosper Mérimée, ancrant le film à la fois dans la tradition littéraire fantastique du XIXe et dans les mythes antiques. Merigi ne tarde pas à se rendre compte que cette statue a les traits de la jeune Harriet, nièce du comte, bien réelle et bientôt bien aimée. Mais l'influence néfaste de la statue va se faire rapidement sentir en déréglant les sens de la jeune fille qui développe une seconde personnalité. La jeune amoureuse timide et réservée libère sa sensualité de manière violente avec un goût affirmé pour le sadisme. Elle provoque tour à tour Vittorio, le jardinier bossu et un peu simple d'esprit, Rita sa femme de chambre, et Carlo, un brave père de famille qu'elle séduit et conduit au meurtre.

La mise en scène de Mastrocinque travaille soigneusement l'ambiance, la finesse des paysages d'automne, la délicatesse de la bande son, le rythme posé de la majorité des scènes, la composition souvent large des plans et le noir et blanc raffiné de Giuseppe Aquari qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur son premier essai fantastique La cripta e l'incubo (La crypte du vampire - 1964). Il joue sur le contraste entre la violence et la perversion des sentiments au sein d'un univers policé et romantique (la grande demeure plus XIXe que gothique, la nature paisible). Comme les grandes réussites du genre, Un angelo per Satana est d'abord un film d’atmosphère. Mastrocinque donne à son film une patine particulière, un œil sur les canons définis par la Hammer et Bava (cadre aristocratique, errances dans les couloirs, audaces graphiques), mais exploitant des décors originaux qui ne sont pas de studio et un érotisme franchement latin. Autour de la diva Barbara Steele, on retrouve avec plaisir Anthony Steffen alias Antonio Luiz De Teffè, venu du peplum avant de devenir une grande vedette du western italien, puis de passer au polar et au giallo avec toujours cette expression de Droopy triste, portant toute la souffrance du monde sur ses robustes épaules. A ce niveau, Steffen est l'anti-Giuliano Gemma, toujours souriant. Sa composition ici en Roberto Merigi ne manque pas d’intérêt, c'est une agréable surprise et il peut quand même s'offrir une belle bagarre dans une taverne avec Mario Brega. Brega, c'est l'acteur fétiche de Sergio Leone, lui aussi une figure emblématique du western, qui joue toute la rude simplicité du forgeron Carlo qui enverra tout valser par passion pour Harriet. La belle Ursula Davis en Rita et Aldo Berti en Vittorio sont impeccables. Leurs confrontations sensuelles avec Steele font des étincelles.

Dans la scène la plus impressionnante du film, au sein d'un bois humide aux multiples tonalités de gris, Harriet dans une stricte tenue d’équitation, s'en prend soudain à Vittorio. Elle lui demande de la déchausser (c'est très bunuelien) et se déshabille devant lui tout en lui interdisant de la regarder. Comme il ne peut y résister, elle le cravache sauvagement pour le punir. C'est dans une telle scène qu'éclate le talent de Barbara Steele, magnifique interprète de Harriet possédée par l'esprit de Belinda, experte dans les rôles à double face depuis La maschera del demonio (Le masque du démon – 1960) le film séminal de Mario Bava. Elle rend avec une tension étudiée l'influence d'un esprit sur l'autre, passant de l’innocence à la perversité en un regard. L'étrange beauté de son visage, ses gestes félins avec ces mouvements ondulants des mains, comme des serpents enjôleurs, et toujours ces yeux admirables. Elle nous offre de beaux moments suspendus quand elle se regarde et se caresse devant son miroir, découvrant l'autre en elle. Barbara Steele fait frémir d'angoisse et de délice dans le même mouvement, la boule glacée au cœur du chocolat chaud. Comment la malédiction sera combattue et l'amour triomphera des épreuves, ce n'est qu'anecdote. Ce qui compte ce sont leurs manifestations, ce voyage aux frontières de la folie et de la passion qui se joue autour du personnage de Harriet et qui emporte tous les personnages. Un angelo per Satana tient toutes les promesses de sa belle scène d'ouverture, entre ses élans romantiques et ses côtés de conte sadien, son fantastique à la lenteur étudiée qui accélère comme le pouls de la belle Barbara quand se manifeste l'esprit de la Vénus de pierre.

A lire sur Sueurs Froides

Photographies captures DVD Seven Sept

08/02/2014 | Lien permanent

Clermont-Ferrand 2012 - Partie 4

Animation

Le court métrage d'animation fonctionne souvent comme une respiration dans les programmes. Il doit tenir l'équilibre entre les contraintes de sa technique d'où provient sa beauté plastique, et une clarté de narration qui doit lui éviter de tomber dans l'exercice gratuit. Pas facile. On pourra penser que la simple beauté de certains films, les vastes noirs d'Agnès Patron ou les couleurs chatoyantes de Jui Yoon se suffisent à eux-mêmes et les dispensent de se rendre intelligibles au simple mortel. On me permettra d'en douter. L'œil glisse sur ces belles images puis l'on passe à autre chose. Il ne s'agit pas non plus de mettre des points sur tous les « i », car on risque l'anecdotique, notre ennemi à tous. Question d'équilibre vous dis-je. Équilibre atteint chez l'estonien Ülo Pikkov avec Keha Mälu (La mémoire du corps) qui propose une parabole gonflée sur la Shoah, la mémoire et l'anéantissement, avec de petites poupées de fil enfermées dans une étrange pièce et qui luttent pour ne pas être « débobinées ». Elle sont attirée vers l'extérieur, aspirées par des mains invisibles qui tirent leurs fils à travers les lattes des parois. Ces lattes et la lumière font de cette pièce l'intérieur d'un wagon à bestiaux. La bande son est superbe d'angoisse et de suggestion. La lutte désespérée de ces petits personnages dont l'esthétique évoque à la fois l'allure des déportés et le tableau de Munch (Le cri), est à la fois pathétique et cocasse. La réalisateur utilise un humour un peu cruel à base de mouvements burlesques. Il arrive à donner à ces poupées aux visages vides une force d'expression remarquable et les rires se figent quand le caractère inéluctable, implacable, des disparitions se fait jour, puis quand l'un après l'autre débobiné, le vide se fait et ne reste que le silence.

Très belle idée pour De riz ou d'Arménie de Samy Barras, Romain Blondelle, Hélène Marchal et Céline Seillé de Supinfocom. Odette et Alphonse forment un vieux couple. Alphonse est atteint de la maladie du sieur Alzheimer et ses pensées, ses souvenirs, s'échappent du sommet de son crâne sur autant de petits papiers (d'où la référence à la chanson de Serge Gainsbourg). Odette ramasse et classe les petits papiers, jusqu'au dernier. Belle idée mise en images simplement, sans effets tape-à-l'œil, peut être même un peu lisses à mon goût, mais le film est fort.

France - partie 1

Outre le film de Vincent Macaigne qui se détache nettement de ce que j'ai pu voir, écarté les films déplaisants (il y en a) ou vite oubliés, il reste pas mal de belles choses dans la sélection française. Dans le registre de la comédie Double mixte et I'm your man (je suis ton mec) sont bien fichus, bien joués, avec cet esprit mordant mais pas trop qui devrait leur assurer les yeux bienveillants de Canal +. Double mixte de Vincent Mariette met en scène un flic pas très doué (Gilles Cohen) chargé de protéger un témoin clef (Alexandre Steiger) pour un procès politique style Bettancourt. Le film démarre doucement puis le flic planque le témoin dans la résidence familiale et débarque la sœur du policier, amazone un peu nymphomane jouée par Claude Perron. Double mixte devient alors plus intéressant avec son atmosphère décalée et son ton à la Bertrand Blier (les héros sur les transats). Le témoin pénètre malgré lui l'intimité du flic, son enfance, ses fantasmes sur les joueuses de tennis, tout en suscitant le désir de la sœur. Il acquiert ainsi une certaine qualité d'émotion, évocation du temps enfui, amitié improbable et toutes ces sortes de choses.

I'm your man (je suis ton mec) permet de découvrir (ou de retrouver, c'est selon) Vincent Macaigne en acteur. Le film est réalisé par Keren Ben Rafaël, carré mais sans éclat. L'ex-petite amie du héros vient le voir alors qu'il est entrain d'emménager avec sa nouvelle compagne. Feux mal éteints, le couple s'envoie en l'air mais se retrouve, sous l'effet de la passion, coincé à un niveau que la décence m'interdit de nommer ici. Évidemment, la nouvelle compagne débarque, les voisins s'en mêlent, on imagine les développements. Postulat simple mais efficace, mis en scène avec rythme, joué avec conviction et à poil par Macaigne et Maëlys Ricordeau. Et personne n'a un seau d'eau sous la main !

Dans le genre jeune, La tête froide de Nicolas Mesdom contient tout ce que j'aime : des footballeurs, de l'ambiance de vestiaire, des chaussures à crampon fluos et de la caméra portée trois quart dos sur la nuque du héros. Sébastien Houbani a emporté le prix d'interprétation pour son petit air buté. Plus surprenant, La diagonale du vide de Hubert Charuel démarre avec deux amis qui cherchent de l'herbe pour organiser une soirée sympa. Dialogué jeune, le film pourrait être horripilant. Mais contre toute attente, ces dialogues se révèlent bien écris, comme l'argot façon Michel Audiard. Du coup c'est non seulement supportable mais drôle. Charuel fait preuve d'imagination dans les péripétie, les clichés attendus étant détournés par l'humour (La fille se déclare d'un coup de casque, le dealer violent est un copain d'enfance du frère de l'un des héros). En outre le côté décor de banlieue est bien utilisé en plans larges.

Fantaisie sur un morceau de Serge Gainsbourg (encore), Fragments d'un voyage immobile de Lionel Mougin offre une chouette boucle temporelle dans un sous bois baigné de lumière. Souvenir d'enfance, tourne-disque, super héros, Volvo rouge des années 70, l'héroïne change de robe comme dans Peau d'âne de Demy (encore), elle trébuche sur une souche. Un ange passe.

Attachant mais pas tout à fait convainquant (pourquoi, mais pourquoi ?), Douce de Sébastien Bailly est porté par la prestation de la remarquable Lise Bellynck (vue chez Jean-Claude Brisseau) en infirmière qui s'éprend de l'un de ses patients plongé dans le coma. Sujet délicat qui est traité sous l'angle érotique. C'est un livre de poésies qui déclenche l'éveil des sens de l'infirmière, quoique l'on devine plus tard que ce n'était pas la première fois. Le film avec sa photographie très lumineuse, veloutée, et l'attention du son sur les souffles et les frôlements, joue la carte de la sensualité et le frisson de l'interdit.

Deux films rendaient hommage à la série B fantastique et américaine. Et pourquoi pas un hommage aux vampirettes de Jean Rollin ? Je dis ça, je ne dis rien. Américaine donc. La mystérieuse disparition de Robert Ebb est en VOSTF (le film est co-produit par l'Angleterre) et ressemble beaucoup au Mummy daddy de William Dear, un des épisodes de la série Amazing stories produite par Steven Spielberg dans les années 80. Réalisé à trois mains par François-Xavier Goby, Clement Bolla et Matthieu Landour, le film joue le pastiche, reconstituant un drive-in avec une Dauphine au milieu, utilisant une lumière travaillée aux couleurs vives très 50', la mécanique des gags est bien huilée, y compris la chute finale à tiroir dans les canons du genre.

Plus complexe, L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace de Guillaume Rieu voit la France en proie à une invasion extra-terrestre. Le monstre est animé image par image façon Ray Harryhausen notre maître à tous. Les humains sucés deviennent des zombies à la George Romero période 1968. Le couple de héros est habillé de couleurs pétantes et danse dans des rues peuplées de marins à pompom comme chez... Demy ! Gagné. Attaqués, ils sont sauvés par un professeur en noir et blanc qui parle en VOSTF avec une voix sortie des films des années 50 et qui leur explique que l'on ne peut combattre un montre de science fiction dans un univers de comédie musicale. Il a donc inventé un appareil capable de modifier le film comme transformer des hippies avec leur van en soldats avec leur tank. Belle idée un peu folle et bien exploitée. Métronomic, la boite de production, a mis le paquet et le film a les moyens de convaincre côté effets, photographie et travail sur le son. Seules les scènes musicales ne sont pas tout à fait à la hauteur, les ballets restant bien timides (n'est pas Demy qui veut, voir par ailleurs) et les chansons approximatives, même pour une parodie.

La page Facebook de Douce

La bande annonce de La mystérieuse disparition de Robert Ebb

La page Facebook de L'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace

15/02/2012 | Lien permanent

La poêle dans les nuages

Quand on aime le travail d'un réalisateur et que l'on commence à connaître une part conséquente de son oeuvre, il se développe un sentiment de familiarité bien agréable. Le plaisir de retrouver des thèmes, des figures, un ton, un sens du temps et de l'espace, le goût d'un certain jeu d'acteur, des mots, des paysages, certains choix musicaux, bref, tout ce qui constitue la mise en scène et tout ce qui est mis en scène. La part de risque, c'est que cette familiarité ne devienne pantoufle, les motifs de simples trucs, et le plaisir de glisser progressivement vers l'ennui. C'est là qu'intervient le talent dans la façon de nourrir ce sentiment de familiarité de la capacité de renouvellement du metteur en scène, de sa façon d'introduire des variations, d'explorer plus avant certaines pistes, d'emprunter tout à coup d'inattendus chemins. Et cela sans se perdre. Fichu métier.

Quel chemin tortueux pour vous dire tout le bien que je pense de La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972) du maestro Sergio Corbucci. Un film peu connu tourné au moment ou le western italien sombre dans la parodie à la suite de l'énorme succès du personnage de Trinità. La Banda J.& S. sera un échec commercial et il n'était devenu visible que dans des copies minables, aux couleurs délavées, et vraisemblablement incomplètes. Dans plusieurs textes, on s'étonne de la soudaine cécité du shérif Franciscus alors qu'il n'y a pas motif. C'est un peu comme quand on voit la version mutilée de Rio Bravo et que l'on s'étonne des trous soudains dans la porte de la prison. Saluons donc comme il se doit le travail de Wild Side qui rétabli le film dans sa cohérence, rend justice à la photographie splendide du fidèle Alejandro Ulloa et de Luis Cuadrado, et propose une version originale indispensable.

J. c'est Jed Trigado, bandit de grand chemin, et Jed, c'est Tomas Milian. Il a récupéré le béret du Ché et s'est emmitouflé dans les pelisses massives des héros de Il grande silenzio (Le grand silence – 1968). Il faut le voir, dans la toute première scène, exposer sa philosophie de Robin des bois anar à un petit cochon tout rose. Cochonnet volé bien sûr. Il faut le voir engloutir une plâtrée de spaghettis, hilarant pied de nez aux détracteurs du genre, déclarant « Celui qui a inventé les spaghettis c'était un génie, et il a du se faire un paquet d'argent ! ». Exubérant, macho, grossier, terriblement bavard, individualiste et solidaire, animal et libre, Jed est l'occasion pour Milian de peaufiner le personnage de peone débrouillard qui a fait sa gloire et qui annonce le « er Monnezza » folklorique des polars des années 70. Jed utilise la langue vernaculaire romaine, truffée de turpiloquio, une façon de parler mêlant imprécations, grossièretés et beaucoup d'humour. L'utilisation de ce langage renforce l'aspect latin de ce western iconoclaste et le rapproche de certains films de Pasolini, rapprochement que Corbucci souligne en faisant jouer Laura Betti, égérie pasolinienne s'il en fût, dans le personnage de la maquerelle, pendant féminin de Jed. Il est donc évident que cet aspect se perd complètement dans la version française qui se contente d'une vulgarité vulgaire. Or il faut que fusent les Figli della mignotta !

S. c'est Sonny et Sonny, c'est Susan George, britannique beauté blonde à l'oeil humide, juste sortie du traumatisant Straw dogs (Les chiens de paille – 1971) de Sam Peckinpah. Habillée à la garçonne façon informe, seul son regard exprime sa féminité. Elle n'en a pas l'air mais c'est bien elle le personnage principal de cette histoire. D'ailleurs c'est son prénom que reprennent les choeurs d'Ennio Morricone (inspiré, le maestro). Et puis Sergio Corbucci lui a réservé les attributs de ses héros précédents. Quand on la découvre, elle porte un chapeau à large bords à la façon de Franco Nero, traînant derrière elle, sur un chariot, un cercueil. Tiens donc. Plus tard, c'est elle qui subira le rituel du passage à tabac sans lequel il ne saurait y avoir de véritable héros corbuccien. Admirative et amoureuse, elle s'attache à la destinée de Jed, endurant ses coups, sa tentative de viol, sa tentative de vente, son turpiloquio, et son goût pour les rousses aux gros seins. On évoque souvent Bonnie et Clyde pour Sonny et Jed. Il me semble que l'on est bien plus près de Gelsomina et de Zampano, les frustres héros de La strada (1954) de Federico Fellini. Susan George est tout aussi « déféminisée » que l'était Giulietta Masina et leurs regards d'enfants sont si proches. Le côté bandit du couple compte bien moins que le portrait d'une relation étrange mêlant soumission, masochisme, tendresse et violence. A la fois très animale et très pudique. Deux solitudes qui se ressemblent et qui pourtant s'opposent, l'un cultivant son animalité (bouffe, sexe et liberté), l'autre tentant de conserver la tête dans les nuages. Corbucci ne suivra pas la pente du tragique. Son film est aussi le récit d'une émancipation, de l'affirmation de Sonny, qui passera par un renversement final des rôles, forçant Jed à reconnaître sa part la plus humaine. Il nous force à considérer Sonny en tant que personne en refusant assez radicalement la moindre touche érotique. Il offre juste à sa courageuse interprète un moment plus sensuel lors de la brève séquence de l'hôtel de luxe. Et puis bien sûr ce long plan de baiser, d'une infinie tendresse, d'une grande animalité, un baiser comme on en a jamais vu.

Ceci fait de Sonny un personnage rare sinon exceptionnel dans l'univers codifié du western. Une femme-enfant, femme d'action, femme-femme qui intègre toutes les aspirations des héroïnes souvent particulières de Sergio Corbucci. Le western italien est avare de beaux personnages féminins à quelques exceptions près (Claudia Cardinale chez Sergio Leone, Luciana Paluzzi chez Ferdinando Baldi, Martine Beswick chez Damiano Damiani). Corbucci, lui, n'a cessé de faire de ses femmes le contre-champ nécessaire à sa violence baroque. Dans ses films, elles aspirent à sortir de la sauvagerie ambiante et proposent, souvent en vain, un espoir d'apaisement aux âmes masculines torturées. Maria essaye de fuir le monde fou de Django (1966) comme Pauline tente d'arracher Silence à son destin dans Il grande silenzio. Claire est la seule personne censée de l'équipée de I Crudeli (1967). Virginia tente de se faire une place au soleil dans Gli specialisti (Le spécialiste – 1969) et Columba porte un regard lucide sur les révolutionnaires de pacotille de Il mercenario (1970). Leurs aspirations leur sont propres et ne sont pas de simples prétextes scénaristiques. Elles en payent souvent le prix : Pauline et Virginia meurent, Maria et Claire sont sérieusement meurtries. Sonny est la victoire de toutes ces femmes, réussissant à s'affirmer et à entraîner Jed à sa suite. Et trois pas derrière s'il vous plaît.

Cette évolution de la place de la femme vers le centre du film est marquée par le traitement de plusieurs motifs typiques du réalisateur : le shérif, le vilain capitaliste et la mitrailleuse. Telly Savalas campe un shérif Franciscus conforme aux canons corbucciens, sûr de lui et déterminé, régulièrement joué par Sonny et Jed sans pour autant perdre de sa prestance. Corbucci a l'idée, à mi-parcours et à l'issue d'une scène intense dans un entrepôt de grains, de le rendre aveugle. Il n'en reste pas moins dangereux mais permet à Corbucci d'exercer à son encontre un humour noir assez inédit, dans le style de Bunuel dirais-je. De la même façon, Eduardo Fajardo joue une nouvelle fois avec élégance un gros propriétaire impitoyable à la tête d'une horde d'hommes de main. Lancé aux trousses de Jed qui a enlevé sa femme, il rentrera chez lui tranquillement dès qu'il l'aura récupérée. Ce peu d'acharnement pourra frustrer l'amateur d'action mais est le signe que l'enjeu du film est ailleurs. Du coup la sacro-sainte mitrailleuse, bien présente, bien déterrée par Jed, sera peu employée. Pas de massacre final des rurales. Le héros, c'est Sonny vous dis-je !

Et puis La Banda J.& S. est un beau film. Un film de ciels. Soleil couchant, soleil levant, soleil rasant, soleil jouant dans les feuillages. Un film de nuages tranquilles à l'infini. La mise en scène de Corbucci orchestre cette opposition entre les décors pelés et boueux aux dominantes grises et marrons avec les lumières superbes des cieux vers lesquels s'élèvent les regards de Sonny et Jed en même temps qu'une caméra contemplative. Alejandro Ulloa et Luis Cuadrado ont ici une photographie proche de celle de Nestor Almendros, recherchant les moments magiques entre chien et loup. Inspiré, Corbucci filme le réel au sein de l'univers irréel du genre. Il filme le temps qu'il fait, la sensation de froid, le vent qui court sur les roches désolées, la pluie qui transperce au crépuscule, la boue qui englue les pas, la poussière dans la chaleur, la texture accueillante du maïs. La nature ici est refuge et complice : la rivière qui permet de fuir le shérif, l'arbre pour surprendre le traître, le grain qui dissimule (la grande séquence d'action du film, montée au petit poil une fois encore par Eugenio Alabiso). La Banda J.& S. est peut être le film le plus sensible et le plus poétique de son auteur. Son héros débraillé rêve aux cummulonimbus en y cherchant une figure féminine aux seins de déesse tandis que sa compagne y voit des symboles de civilisation, une poêle et une trompette.

Photographies : Wild Side

Un très beau texte de Tepepa

Sur Psychovision

Sur Spaghetti western (en anglais)

La chronique sur Kinok

Par Sylvain Perret sur 1Kult

21/03/2010 | Lien permanent | Commentaires (5)

La bande des dix

Lancée au détour d'une discussion chez Pierrot, l'idée d'une liste des plus mauvais réalisateurs fait son chemin, associée à l'idée encore bien plus originale d'une liste des films rêvés. Première partie.

Il faut d'abord s'entendre sur ce que l'on appelle un mauvais réalisateur. Il faut se méfier d'être tenté d'y mettre ceux que l'on aime pas, voire que l'on déteste. Ils peuvent être, objectivement, doués et c'est parfois même la raison pour laquelle on les déteste. Le champion incontesté de cette catégorie en ce qui me concerne, c'est Michael Haneke, preneur d'otage en salle et donneur de leçons sadique, médecin légiste sur pellicule et, si l'humour est la politesse du désespoir, malpoli.

Il y a ceux qui sont simplement mauvais. L'histoire retient rarement leur nom, sauf dans le cas où ils sont mauvais « jusqu'à l'exhubérance ». Ce sont Ed Wood et Max Pécas, Démofilo Fidani et Philippe Clair, H.G.Lewis et Bruno Mattei. Ils sont l'aristocratie des mauvais, les maîtres étalons du ratage. Et puis il y a la horde des sans goût, sans odeur, sans saveur. Ceux là, en fait, on ne va même pas les voir. Je ne sais pas qui ils sont. Comme prévenait Pierrot, ce n'est pas si facile de lister les plus mauvais.

Andrew McLaglen est un candidat sérieux. Fils de son père Victor, il a été formé par John Ford qu'il assistait. Il lui a pompé ses acteurs, ses techniciens, et ses thèmes pour en faire pas grand chose. On pourrait trouver sympathique sa volonté de faire vivre la geste fordienne après le retrait plus ou moins forcé du maître, mais ça ne fonctionne pas. McLaglen manque de légèreté, de poésie, d'invention, de personnalité. Trop respectueux peut être de son héritage, sans recul au sein d'une époque d'interrogations, trop écrasé par ses vedettes qu'il ne pouvait certes pas mener comme Ford le faisait, à la baguette, McLaglen est pesant. Et pourtant transparent. Même ses films les plus intéressants, McLintock ! en 1963, Chisum en 1970, semblent ne rien lui devoir.

Roland Emmerich, c'est le réalisateur d'Independance day. Tout est dit ? Non, cet allemand fasciné par le cinéma américain en général et par celui de Steven Spielberg en particulier a réussi à devenir plus ricain que les ricains tout en maintenant ses mises en scènes à des niveaux de médiocrité remarquables. Après la parabole belliciste avec soucoupes volantes, il vire de bord et décrit non sans efficacité les effets du dérèglement climatique dans The day after (Le jour d'après). Y a-t'il un espoir pour Roland ?

Luc Besson est non seulement un réalisateur médiocre, mais un producteur de mauvais goût. Et comme il a un énorme succès, il fait ce qu'il veut. Il est donc largement responsable du niveau lamentable du cinéma français grand public, nous faisant regretter Lautner, Oury et Hunebelle. Son premier film, Le dernier combat, en 1983, pouvait séduire : science fiction en noir et blanc et sans dialogues. Pourtant, il aurait fallu se méfier d'un homme ayant commencé comme assistant sur Les bidasses aux grandes manoeuvres de Raphael Delpart. Dès Subway en 1985, Besson montre qu'il préfère la pose au cadrage, l'effet à la mise en scène, le bon mot au dialogue, bref, la poudre aux yeux rapidement dopée par les moyens et les effets spéciaux. Le grand bleu a beau devenir « le film d'une génération » (pas moi, pas moi !) ce n'est jamais qu'une version surgonflée d'un épisode de Flipper le dauphin. Nikita est un collier de clichés et d'invraisemblances (Ah! Le fusil dans l'armoire à pharmacie) dignes d'un film d'étudiant et après, moi, j'ai décroché. Ce que j'ai pu voir de ce qui a suivi n'a rien fait pour modifier mon opinion. Je passe sous silence ses productions bâclées qui démolissent l'un après l'autre les héros de mon enfance pour sauver le film de Rappeneau, Bon voyage, à l'échec injuste. Je crains que l'on ait pas fini des taxis à répétition.

Michael Bay, je ne pouvais pas le rater. Ce brave (?) garçon a réussi à captiver les foules en ne sachant rien à rien de ce qui fait l'art cinématographique. Michael Bay aurait sans doute pu faire un bon plombier ou un bon trader, mais comme cinéaste, il n'a même pas compris les règles les plus élémentaires. Michael Bay est l'homme qui a filmé Pearl Harbour depuis le point de vue d'une bombe japonaise. C'est pour moi le symbole d'une cinéma bouffé aux mites par l'influence de la publicité, du clip, de l'image pour l'image, bref de ce qui se fait de plus désolant aujoud'hui. Et qu'il ait du succès est une circonstance aggravante parce que l'on risque, un jour, de se dire que c'est cela, le cinéma. Incapable de mettre deux images en correspondance, Bay compense par des montages hystériques d'où les plans de plus de deux secondes sont bannis. Ne pas confondre vitesse et précipitation, Michael.

Claude Pinoteau, c'est un monsieur qualité France typique des années 70 et 80.La gifle, La septième cible, Le grand escogriffe, c'est du cinéma pour soirée dominicale de TF1. Pinoteau, c'est surtout l'homme qui a révélé Sophie Marceau dans La boum et ses deux suites. Entre ici, Claude, tu es en bonne compagnie.

Ralph Nelson est un réalisateur américain surfait des années 60 et 70 ayant bâtit sa réputation sur ses prises de positions « progressistes » et provocantes. Les noirs, les indiens, les femmes, tout ça. Violence racoleuse, érotisme racoleur, zooms à l'italienne et scénarios lourdement démonstratifs, le cinéma de Nelson est caractérisé par la crédibilité de ses situations. On y croise Sidney Poitier en joueur tiré à quatre épingles au milieu d'une guerre indienne, Candice Bergen bronzée et bien maquillée au milieu d'un massacre d'indiens, Charlton Heston en chef d'orchestre obligé de jouer pour les nazis et Robert Mitchum en curé mitrailleur. Tout cela ne serait pas bien grave si Nelson ne se prenait pas très au sérieux et ne nous faisait un brin de leçon au passage.

Umberto Lenzi aurait pu rester dans la catégorie des « exubérants » s'il n'était prisé pour quelques polars effectivement intéressants dans années 70. Mais il est typique des mauvais réalisateurs populaires en ce qu'il se contente de reproduire des recettes éprouvées non sans cynisme mais sans talent. Una pistola per cento bare (Pistolets pour un massacre - 1968) est un western longuet qui copie Léone à la ligne. Attentato ai tre grandi (Les Chiens verts du désert- 1967) est le pire film de guerre jamais réalisé ou peut s'en faut. Incubo sulla città contaminata (L'avion de l'apocalypse – 1980) est un film de gens qui mangent les gens à pleurer, éventuellement de rire. Cannibal Ferox en 1981 et une copie conforme et putassière du Cannibal Holocaust de Déodato. Ironmaster l'année suivante est une pantalonnade en costumes préhistoriques. Bref, rien à sauver, ni surtout le plaisir de voir l'inventivité de réalisateurs mineurs qui croyaient en ce qu'ils faisaient.

Guy Hamilton, c'est le prototype du réalisateur mercenaire anglais. Sans relief, il est capable de films corrects comme Battle of Brittain (La Bataille d'Angleterre – 1966) ou Goldfinger, un des James Bond les plus appréciés. Mais enfin, tout cela ne brille guère par son originalité. Et puis Hamilton a réussi l'exploit de faire le plus mauvais Bond avec Sean Connery, Diamonds Are Forever en 1971 ET le plus mauvais Bond avec Roger Moore, Live And Let Die (Vivre et laisser mourir – 1973) ce qui mérite considération. On lui doit également une suite ratée et lourdingue des Canons de Navarrone en 1978.

Alan Parker dit l'homme aux semelles de plomb. Britannique, son cinéma n'a qu'un lointain rapport avec ceux de David Lean ou de Michael Powell. Midnight Express, Fame, Mississipi Burning, Angel Heart et son énigme à quatre sous (ou à deux balles comme vous voulez), autant de titres qui m'ont parfois bluffé quand j'étais jeune et tendre mais que je trouve irregardables aujourd'hui. Mise en scène ampoulée, musique synthétique lénifiante, morale à gros traits, effets d'une subtilité de trente tonnes, acteurs livrés à leur cabotinage préféré (De Niro en diable, LA fausse bonne idée), bref, tout le chichi des années 80 qui faisait l'admiration de Première. Comment j'ai pu m'intéresser à ça ?

Zhang Yimou, un asiatique pour finir. Ca n'a pas été simple, ils sont doués à l'est. Yimou, c'est un cas limite. Certains de ses films sont estimables mais ses derniers me sont restés en travers de la gorge. Hero en 2002 et Le Secret des poignards volants en 2004 sont typiques de grosses productions cherchant à vous en mettre plein la vue mais qui, dès lors que l'on connaît un peu le genre, perdent tout intérêt. Ce sont de grosses machines calibrées pour la plus grande gloire de la Chine et l'édification des peuples occidentaux. Autrement dit, ces films ne sentent pas bon, Hero surtout. Si Yimou a un sens plastique indéniable, il se perd dans des afféteries qui deviennent vite pénibles, imitations du style de Sergio Léone qui n'engendrent que l'ennui, comme l'interminable duel du Secret... Nous sommes très loin de Tsui Hark, de Chang Cheh, de Wong Kar-wai ou même des meilleurs Jackie Chan. Yimou ou l'artiste officiel.

Photographies