« 2017-02 | Page d'accueil

| 2017-04 »

29/03/2017

Originale et sans retouches

Superbe série d'un photographe inconnu, Claudia Cardinale sur un toit de Rome en 1959. DR.

21:15 Publié dans Cinéma, Curiosité, Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : claudia cardinale | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

28/03/2017

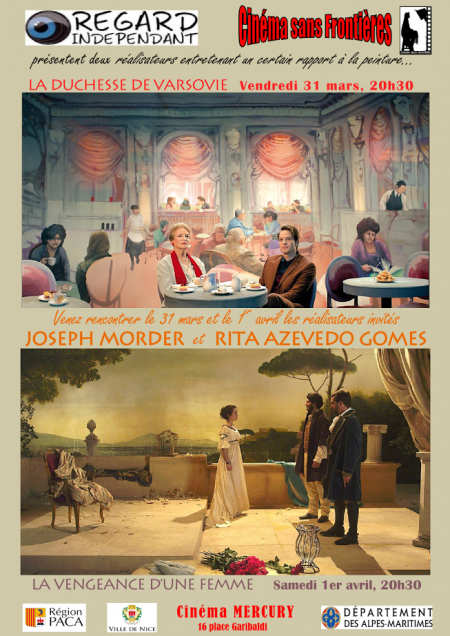

La duchesse de Varsovie

La duchesse de Varsovie (2016), un film de Joseph Morder

Regards croisés Joseph Morder - Rita Azevedo Gomes

Cinéma Mercury à Nice les vendredi 31 mars et samedi 1er avril

C'est l'histoire d'un jeune peintre en devenir qui n'arrive pas à peindre.

C'est l'histoire d'une splendide vieille dame qui ne supporte pas qu'on l'appelle "duchesse".

C'est l'histoire d'un amour de jeunesse.

C'est l'histoire d'un secret de famille.

C'est aussi une histoire de Paris et du cinéma.

C'est le nouveau film de Joseph Morder, cinéaste, cinéphile, pape du super 8, juif tropical, auteur malicieux et audacieux de multiples courts-métrages, d'un immense journal filmé et de quelques longs métrages qui sont autant de météores sur les écrans trop sages. La duchesse de Varsovie s'ouvre sur les retrouvailles de Valentin avec sa grand-mère Nina. Ils vont passer vingt-quatre heures ensembles. Le jeune homme confie son mal être à cette confidente idéale tout en cherchant à percer le secret de cette vielle dame digne, perspicace et aimante. Ce secret, pour peu que l'on ait quelque sensibilité, on en a vite l'intuition. La Pologne, la guerre, le Yiddish oublié, une marque sur l'avant bras, Varsovie et le « camp de... camp de vacances » jeté à un chauffeur venu de Cracovie et trop curieux. Avec ce film, Joseph Morder aborde à sa manière délicate et frontale, la Shoah, l’expérience de la déportation et des camps et la transmission de cette mémoire.

Pour ce faire, il adopte un dispositif esthétique inattendu dans ce contexte mais riche de sens. Les décors sont intégralement représentés par des toiles peintes, œuvres de Juliette Schwartz. Un procédé utilisé par le tchèque Karel Zeman pour ses adaptations de Jules Verne où les personnages évoluent dans les gravures inspirées de celles des éditions Hetzel, où plus près de nous, et plus près de Joseph Morder, chez Eric Rohmer dans son magnifique L'anglaise et le duc en 2001 qui recrée ainsi le Paris de la Révolution. Mais Morder pousse un cran plus loin. Les personnages secondaires sont aussi dessinés par Léa Delescluze, Sarah Lequoy et Wen Long. Dessinés et non animés même si les personnages parlent. Le tête à tête entre Valentin et Nina est ainsi absolu. Lors que viendra le moment du récit de la grand-mère, cœur sombre du récit, les toiles peintes s'effaceront pour un fond noir uni derrière le visage en gros plan de Nina, regard caméra qui nous perce du bleu-vert des yeux de l'actrice Alexandra Stewart. Cette utilisation des peintures par Joseph Morder lui permet de donner à son film plusieurs dimensions en maintenant une parfaite homogénéité. Le Paris dessiné est d'abord l'expression mentale des deux personnages. Il est le Paris merveilleux et aimé par Nina, coloré, sans cesse renouvelé malgré les figures imposées comme cette tour Eiffel qui semble sortie d'une toile de Raoul Dufy ou de Marc Chagall. Il est le Paris insaisissable qui traduit le désarroi de Valentin, tout à tour mélancolique voire sombre, paisible et secret comme ce jardin où le jeune homme a rencontré son premier amour, niché dans un sordide recoin du quartier juif. Il est ce Paris dont le peintre aimerait faire son œuvre mais dont il ne sait comment lui donner des couleurs. Il est ce Paris triste et gai souligné par la musique de Jacques Davidovici.

Seule entorse à ce principe, le film dans le film que vont voir Nina et Valentin dans un cinéma du Quartier Latin. Pastiche de film muet en noir et blanc perlé plus vrai que nature, mettant en scène deux femmes amoureuses incarnées par l’égérie du réalisateur, Françoise Michaud, et la vive Rosette venue de l'univers d'Eric Rohmer. Les deux actrices font passer le souvenir des stars du Hollywood muet, de Carla Bow et Louise Brooks.

Pour le réalisateur, ces peintures sont aussi une manière d'exprimer sa cinéphilie. « On dirait un décor de cinéma » s'extasie Nina devant un panorama de Notre Dame sur l'île de la Cité. De fait, Paris est en partie pour Morder un Paris hollywoodien classique. C'est le Paris s’inspirant des grands peintres qu'utilise Vincente Minelli dans la grande scène de An américan in Paris (Un américain à Paris – 1951) où Gene Kelly danse sur des décors de Renoir, Lautrec ou Van Gogh. C'est le Paris en technicolor de Stanley Donen et celui en noir et blanc somptueux d'Ernst Lubitsch. Ninotchka est d'ailleurs l'affectueux surnom que donne Valentin à sa grand-mère. Il aurait été impossible à Morder et son chef opérateur Benjamin Chartier d’obtenir la même richesse d'effets en travaillant sur le réel. Et ces peintures prennent un sens plus profond encore quand elles expriment ce que des mots seraient impuissants à formuler. Si le noir se fait au moment du récit des camps qui est une plongée dans l'horreur et vers la mort, c'est que la peinture, la couleur, l'expression artistique sensible représentent la vie. En mettant ses mots aussi limpides et terribles que ceux d'un Primo Levi sur son expérience pour la transmettre à son petit-fis, Nina se défait de ce qui la ronge et soulage Valentin de ce poids inconnu qui entravait sa vie. Il faut dire pour dépasser et vivre semble être la leçon de la duchesse de Varsovie. Il faut filmer à tout prix est le credo de Joseph Morder car filmer c'est vivre en matérialisant son monde intérieur. Montrer qui l'on est. Symboliquement, le cinéaste qui avait sollicité Steven Spielberg dans une lettre cinématographique pour faire un film racontant l'expérience de sa mère et de ses amies déportées, s'est donné la voix du père de Valentin, le fils de Nina. A tout point de vue, une affaire de famille.

A lire également chez le bon Dr Orlof.

Photographies : DR

07:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph morder | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

27/03/2017

Joseph Morder et Rita Azevedo Gomes à Nice

12:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : regard indépendant, cinéma sans frontières | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/03/2017

La vengeance d'une femme

A Vingança de uma Mulher (La vengeance d'une femme - 2011), un film de Rita Azevedo Gomes

Regards croisés Joseph Morder - Rita Azevedo Gomes

Cinéma Mercury à Nice les vendredi 31 mars et samedi 1er avril

Un texte de Josiane Scoleri.

La vengeance d'une femme est un objet de cinéma surprenant. Adapté d'une nouvelle de Barbey d'Aurevilly, le texte en a le saveur littéraire, dans une langue somptueuse et rare, servi par une actrice vibrante, entièrement habitée par son rôle (Rita Duãro, magnifique de part en part).

Mais cela ne suffirait pas à en faire un film à ce point singulier. En effet, avec La vengeance d'une femme, Rita Azevedo Gomes se propose, entre autres, de faire revivre le décor de cinéma comme on ne l'avait plus vu sur les écrans depuis les tout débuts du cinéma et de le faire dans une écriture totalement contemporaine en transformant le décor en un personnage à part entière.

Le film débute d'ailleurs dans les coulisses d'un théâtre/studio avec un narrateur costumier et/ou accessoiriste et nous avons même droit à un gros plan sur une poignée de porte en forme d'oreille en écho à notre désir plus ou moins avouable d'écouter aux portes. Mais le cinéma par définition va au-delà de ce désir en nous ouvrant toutes les portes et en nous montrant tous les envers du décor. À moins que ce ne soit un coquillage qui nous permettrait d'entendre la mer. Mais n'est-ce pas là encore une définition -plus poétique cette fois- du cinéma ?

Nous voici donc en présence de Roberto, dandy revenu de tout, séducteur par habitude, cynique par désœuvrement qui regarde passer les élégantes et nous gratifie au passage d'un commentaire plus ou moins acerbe pour chacune. Et là, tout de suite, nous sommes saisis par le décor de toile peinte devant lequel évoluent les personnages, agrémenté par quelques colonnades à l'antique. Si le tout début du film avait un léger parfum suranné, nous sommes ici stupéfaits devant tant d'audace. D'autant plus que la mise en scène fait « comme si de rien n'était » et enchaîne avec une scène de concert dans un magnifique salon aristocratique, superbement éclairé où Roberto s'ennuie et tire très vite sa révérence. À noter à ce propos, l'importance lancinante de la musique dans la montée en puissance dramatique du film, nous y reviendrons. En quelques minutes, nous sommes passés de la toile peinte des débuts du cinéma au décor soigneusement reconstitué qui ne tardera pas à la remplacer. Et pour ne rien oublier, nous aurons bientôt droit à un coin de rue en carton pâte dans la plus pure tradition des studios. On comprend là que le film, sous un aspect « classique » reflète une folle ambition.

Le film bascule avec la rencontre entre Roberto et l'inconnue dans sa très belle robe jaune soleil qui fait tout pour attirer l'attention comme n'importe quelle prostituée. Roberto la suit dans des ruelles faiblement éclairées -et visiblement entièrement fabriquées- qui nous gratifient de quelques plans tout en finesse où le jaune de la soie éclate dans la pénombre. Il nous faut là citer le nom du très grand directeur de la photo portugais Acacio de Almeida.

Puis virage à 180 degrés dès que nous sommes à l'intérieur. Dans un appartement éclairé par de grands candélabres, et surtout entièrement rouge, rouge comme le sang et comme la passion dont il va être question bientôt, nous entrons dans le monde de la duchesse Arcos de Sierra Leone, née Turre Cremata. Un mouvement de caméra tournant glisse lentement dans la pièce, sans paroles

sur une musique à cordes qui pourrait être du Schoenberg. Dit comme ça, ça pourrait paraître emphatique, mais Rita Azevedo Gomes a le sens de la dramaturgie et elle accorde sa caméra à l'intensité du propos. De même, un peu plus tard, lorsque la duchesse revient toute en noir après s'être changée, Roberto la porte dans ses bras et la caméra au-dessus d'eux se fixe sur le visage de la jeune femme avec un gros plan bouleversant sur les yeux de l'actrice.

Ce ne sont que deux exemples parmi d'autres de l'utilisation de l'outil caméra à des fins de mise en scène. Mais il nous faut aussi parler du montage et de la manière dont la réalisatrice tresse son récit dans différents espaces-temps : ce qui se passe dans la chambre de la duchesse, ce qu'elle raconte de sa propre histoire avec la réapparition de la toile peinte et ce qui nous est montré du cinéma en train de se faire avec par exemple ce très beau plan où l'actrice s'assied en coulisse son texte à la main. Ce qui est encore plus bluffant, c'est la fluidité avec laquelle nous passons d'un niveau à l'autre, comme si c'était le façon la plus naturelle de raconter une histoire !

Et ici, ça l'est effectivement.

À partir du moment où la duchesse parle de son passé, et surtout de son histoire d'amour, elle est en blanc, le blanc de l'innocence qui contraste avec le rouge de la pièce ou le noir de sa tenue précédente. Toutes les scènes qui racontent le bonheur sont dans des couleurs claires, ivoire ou sable qui disent la délicatesse des sentiments et l'élévation de l'âme. Seules les roses sont rouges, mais d'un rouge orangé délicat. Nous sommes dans l'amour courtois des troubadours et nous entendons les oiseaux chanter.

Et pourtant, pendant tout ce temps, nous savons que cette histoire sera forcément tragique. Ce que nous ne pouvions pas imaginer, c'est qu'elle serait à ce point féroce. La mise en scène voulue par le duc est impitoyable, celle de Rita Azevedo Gomes se fait minimaliste, elle flirte avec le théâtre pour obtenir un maximum de tension dramatique. Et la mise à mort de Estevao, le jeune amant de la duchesse, semble puiser aux sources du mythe et de la tragédie grecque. Elle sera sans appel, comme les sentences des dieux.

On pourrait se demander après un tel paroxysme comment la réalisatrice va poursuivre son récit. Mais c'est à l'aune de cette violence que se mesure l'intensité de la vengeance de la duchesse. Vengeance qu'elle mène jusqu'au bout, même si le duc n'en saura rien. "Mais moi, je le saurai" dit-elle. La vengeance, c'est bien connu, se situe avant tout dans la tête du vengeur. Mais elle finira néanmoins par s'accomplir puisque Roberto apprendra la mort de la duchesse au cours d'une réception à l'ambassade d'Espagne. Le duc ne pourra donc plus ignorer que son illustrissime nom de famille aura été précipité aux abysses par sa femme morte prostituée et rongée par la syphilis comme ces visages de pierre filmés en gros plan avant que Roberto ne pénètre dans la chapelle ardente.

Pour boucler la boucle, le film se termine avec la voix du narrateur sur un décor vide. Les personnages l'ont déserté et la lanterne magique va s'éteindre...

Autrement dit, La vengeance d'une femme est avant tout un film sur le cinéma, son histoire, sa puissance narrative et ses artifices.. C'est un film hommage à tous les aspects du cinéma, le magnétisme des acteurs, la féerie de la couleur et des costumes, la science de la lumière, le découpage du temps et de l'espace... En un mot, c'est un très grand film.

22:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rita azevedo gomes | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/03/2017

Requiem pour Alan Ladd

13 West Street (Lutte sans merci - 1962) un film de Philip Leacock

Texte pour Les Fiches du Cinéma

Curieux polar américain plutôt modeste que ce 13 West Street (Lutte sans merci) tourné en 1962 par un metteur en scène anglais, Philip Leacock. Curieux projet adapté du livre The tiger among us écrit par la géniale romancière et scénariste Leigh Brackett. Un projet d'abord ambitieux sous la houlette du producteur Charles Schnee qui imagine John Wayne dans le rôle principal. Difficile d'imaginer le Duke dans le rôle du scientifique Walt Sherill, agressé un soir par une bande de jeunes et qui, devant le peu d'énergie de la police, entreprend de remonter leur piste. C'est que les agresseur ne répondent pas à un stéréotype, celui disons de The backboard jungle (Graine de violence -1955) de Richard Brooks. Ce ne sont pas des cas sociaux, mais des cas psychologiques. Ils sont bien mis, vivent dans les beaux quartiers et semblent sortis d'un inoffensif film de teen-agers. Ils n'en sont que plus redoutables à commencer par le meneur, Chuck Landry, qui évoque les jeunes étudiants de Rope (La corde – 1948), le film d'Alfred Hitchcock. Difficile disais-je d'imaginer Wayne victime d'une telle bande. C'est donc un autre film qui se fera et Sherill va être incarné à l'écran par Alan Ladd.

Star du film noir et du western, héros emblématique du Shane (L'Homme des vallées perdues - 1953) de George Stevens, Ladd est en perte de vitesse au début des années soixante après quelques films mineurs. L'acteur négocie mal l'évolution de Hollywood à l'époque. Il a même tenté l'aventure du peplum italien. Il s'engage dans ce film comme vedette et comme producteur. Il est probable que Ladd a trouvé des résonances particulières dans le rôle de Sherill. Comme lui, l’ingénieur est d'abord un homme qui n'est plus en phase avec son époque. Il y évolue le visage tiré, le corps crispé, raide, comme absent. Malgré son travail dans le domaine spatial, signe extérieur de modernité, Sherill apparaît comme décalé. L'Amérique de 1962 est pour lui un monde hostile et incompréhensible. Il a des problèmes dans son travail et ses compétences sont mises en doute. Il est victime d'une agression gratuite lors de laquelle son courage physique ne lui sert à rien. Ses agresseur le prennent en traître, à plusieurs où par surprise, la nuit quand il a déjà été blessé. Ses patrons ne lui manifestent que la compassion minimum quand ils ne cherchent pas à le menacer. La police incarnée par l'inspecteur Koleski joué par Rod Steiger préférerait étouffer l'affaire.

L'homme d'action, incarnation des valeurs américaines, est impuissant face à une société devenue trop complexe. Alan Ladd qui réglait les problèmes colt à la main, en étant sûr de son bon droit et des frontières entre le bien et le mal, est cette fois perdu face aux comportements de ses contemporains. Il doit encaisser les coups tant physiques que psychologiques en espérant ne pas tout perdre. L'acteur s'investit à fond dans cette dimension du film et lui donne tout son prix. Le regard qu'il porte sur son temps et son époque possède une force pathétique qui me touche. Seule son épouse, incarnée par la belle Dolores Dorn apporte une part de réconfort à Sherill même si elle a du mal à vraiment comprendre ce qui le ronge. Symboliquement, la jeune actrice venait de jouer dans Underworld U.S.A. (Les bas-fonds new-yorkais – 1961), polar emblématique d'une nouvelle modernité signé par Samuel Fuller.

Tout ceci pouvait donner une œuvre âpre et puissante. Pourtant le film manque d'une vraie énergie. Philip Leacock , le réalisateur venu du documentaire n'a pas le même degré d'implication que sa vedette. Et peut être que, homme de télévision, anglais, il ne saisit pas les enjeux d'un tel récit. Fuller ou Robert Aldrich auraient pu... mais inutile de rêver. Tel qu'il est, 13 West Street est un polar honorable, bien mené malgré quelques coups de mou, avec une esthétique très années soixante, écran large, noir et blanc signé Charles Lawton Jr. qui a travaillé pour rien moins que John Ford et Orson Welles. Outre une distribution solide, ce film possède désormais avec les années une intéressante valeur documentaire. Tout son arrière plan du Los Angeles du début des années soixante, banal au temps du tournage, est aujourd'hui un rien excitant : les rues, les voitures, les intérieurs, les maisons, les petits chapeaux des hommes, les tenues des femmes, la sociologie des quartiers, tout ceci rehausse la valeur cette œuvre modeste. 13 West Street est un film bien de son temps au contraire de son héros. Restent aussi quelques scènes assez intenses, de l'agression originale au final tendu entre Landry et la femme de Sherill qui dégage un érotisme trouble. Et puis la silhouette plus fragile que je ne l'aurais cru de l'homme des vallées perdues.

Photographies : © Columbia

A lire aussi sur Kino Script

21:56 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philip leacock | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |