« lun. 14 déc. - dim. 20 déc. | Page d'accueil

| lun. 28 déc. - dim. 03 janv. »

27/12/2009

Femme à poigne (Cattle queen of Montana)

Un western de série classique selon son scénariste Robert Blees, Cattle queen of Montana ne dévie pas de son programme et c'est dommage. Je le tiens pour le film le moins intéressant de la collection avec son intrigue tarabiscotée à base de complot, trafic d'armes, vol de terre et de bétail par un gros rancher avide, bons et mauvais indiens, poursuites et traquenards. Cattle queen of Montana a des airs de western de série des années 30 et 40, Technicolor en plus. S'il reste plaisant à suivre il n'en est pas moins désuet. Les éléments plus plus intéressants sont peu ou mal exploités comme l'amour filial de Sierra Nevada Jones (Barbara Stanwyck) qui donne une si belle scène apaisée et nocturne ou la relation entre Jones et Colorados, le bel indien pacifiste, qui évacue trop systématiquement l'aspect sentimental et sexuel. La question du racisme est finalement peu utilisée alors que les pistes esquissées (l'arrivée en ville de Jones et Colorados) semblaient prometteuses. La représentation des indiens n'évite pas les ridicules de l'époque (ils parlent un mauvais anglais, même entre eux). Si Barbara Stanwyck fait montre de conviction en Sierra Nevada Jones, son personnage n'a pas l'envergure de ses compositions similaires chez Anthony Mann, Rudolph Maté ou Samuel Fuller dans le genre femme forte maniant le six-coups et le fouet. Et puis sa relation avec le personnage joué par Ronald Reagan manque trop de nuances pour qu'elle fasse ressortir une fragilité que l'on trouvera dans Escape to Burma.

Reagan, parlons-en. Raide, trop limité dans ses expressions, il manque de présence et échoue à donner du relief à un personnage qui aurait pu être passionnant d'ambiguïté. Reagan n'a ni l'élégance décontractée de John Payne, ni l'autorité de John Wayne. Du coup, j'ai l'impression que Dwan en a profité pour équilibrer le personnage de Colorados, mais la composition de Lance Fuller tout en noblesse façon Jeff Chandler manque aussi de nuance. Côté méchants, le problème est le même, ni Gene Evans côté blanc, ni Anthony Caruso côté indien ne sortent des clichés. On trouvera son plaisir dans les apparitions de Jack Elam en second couteau.

Restent quand même de jolies choses, la préparation de la première attaque nocturne au son d'une mélodie à l'harmonica, les beaux décors naturels du Montana dont Dwan capte le grandiose tranquille, écrin de verdure et de montagnes indifférent à l'agitation des hommes, de belles compositions de John Alton, essentiellement dans le camp indien avec le conseil de la tribu et des plans larges en extérieur où il joue de nouveau avec des rouges éclatants. Le film est suffisamment rythmé, enchaînant les rebondissements feuilletonesques pour offrir un bon moment, un de ceux que l'on passait, enfant, allongé devant le poste de télévision sur la moquette.

Chronique pour Kinok

Photographie source : Notre cinéma

A suivre...

10:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

26/12/2009

La vengeance est à moi (Passion)

Peut être le film le plus étonnant de la série, Passion ne relève d'aucun genre précis, se situant dans la Californie du début du 19e siècle sous domination espagnole. Celle de Zorro. Sorte de western décalé où l'on s'appelle par son nom complet comme au théâtre, Gaspar Melo ou Juan Obreon. Passion est une histoire de vengeance bien carrée qui surprend toujours dans ses développements. Ainsi l'intrigue sentimentale est maintenue au second plan et n'interfère jamais avec le mouvement général du film tout en l'enrichissant constamment. Dwan allie les ressorts du mélodrame (le bébé que l'on croit mort mais qui a été sauvé) et un finale impressionnant au cœur de montagnes enneigées en proies à la tempête (sans doute la tornade du titre français) toutes choses semblants sorties du cinéma muet, avec des éclairs de violence, une sauvagerie des sentiments et un traitement visuel de plusieurs personnages secondaires qui ne dépayseraient pas l'amateur de western italien. Les visages de Lon Chaney junior, Rodolfo Acosta et Frank DeCova !

La performance de Cornel Wilde, tout aussi possédé par son obsession que dans The big combo (Association criminelle - 1955) de Joseph H. Lewis, permet à Dwan de construire le film sur le parcours tragique de Juan Obregon que le chagrin de la destruction de sa famille a transformé en implacable machine à tuer. Au couteau. Son parcours mental se traduit par l'évolution du décor qui passe de la ferme bucolique, la plaine élégiaque et paisible, image du bonheur au début du film, au sommets escarpés, la montagne âpre et couverte de neige, secouée de vent glacé, où les hommes se poursuivent à pied, ayant abandonné leurs chevaux, bravant les parois trop raides acharnés dans leur désir de meurtre. Le mouvement puissant du film qui progresse en son centre par de larges ellipses compense les éventuelles interrogations géographiques et les curiosités d'un scénario où un personnage fuit en haute montagne sans prendre le temps se s'habiller en conséquence. Détail qui n'émeut pas Allan Dwan.

Passion empoigne et transporte. Une nouvelle fois, les schémas de la série B sont sublimés par l'invention constante de Dwan, son sens des temps de pause, sa sensibilité aux moments tendres comme la dernière nuit entre Juan et sa femme, la délicatesse des scènes avec John Qualen ou l'intelligence du personnage du policier, attachant car difficile à situer, jouer par Raymond Burr. Il y a surtout cette idée superbe qui fait jouer par Yvonne DeCarlo le double rôle de la femme aimée et de sa soeur, garçon manqué mais fille si réussie, à l'oeil de feu et à la culotte moulante. Elle passe avec aisance par toute une gamme d'expression qui font de Rosa/Tonya l'un des personnages féminins les plus fascinants de la riche galerie de portraits du réalisateur. L'éveil de sa sensualité est aussi l'espoir pour l'âme tourmentée du héros blessé.

Chronique pour Kinok

Photographie : capture DVD Carlotta

A suivre...

10:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25/12/2009

Les cavaliers de l'apocalypse (Silver lode)

Premier film de la collaboration entre Dwan et Bogeaus, Silver lode est tout simplement l'un des westerns les plus forts des années 50, âge d'or du genre s'il en fût. La scénariste Karen de Wolf et Dwan qui remania le script au tournage ont construit une mécanique impeccable qui allie l'intensité du thriller hitchcockien au drame sentimental, l'excitation de l'action pure à la parabole politique. Ce dernier point est d'autant plus remarquable qu'il n'est jamais revendiqué, glissé comme en contrebande pour reprendre la notion chère à Martin Scorcese. Souvent comparé à High noon (Le train sifflera trois fois – 1952) de Fred Zinnemann, Silver lode le surclasse sur tous les points en substituant la pureté classique de la mise en scène de Dwan à l'emphase démonstrative, une tension palpable à un suspense artificiel et la finesse des personnages à des figures le plus souvent allégoriques.

La plus grande réussite du réalisateur est peut être sa façon de rendre les mouvements collectifs, comment il montre la petite communauté changer de sentiment vis à vis de Dan Ballard, le héros faussement accusé, de l'estime à la suspicion puis à la lâcheté, la violence et la pulsion de lynchage. Comme Ford, Wellman ou Ray, Dwan montre comment une foule de braves gens peut se transformer en meute sauvage. Et bien sûr, il donne à son méchant, l'extraordinaire Dan Duryea, le nom de McCarthy, patronyme du sinistre sénateur-inquisiteur de la chasse aux sorcières, alors qu'il aurait pu s'appeler Georges comme vous ou moi. Finement, Dwan livre un large spectre d'attitudes, de la fidélité à l'hésitation jusqu'à l'abjection, et jamais les personnages ne sont l'illustration de ces attitudes mais celles-ci naissent de la mécanique du récit, de la mise en scène qui définit ce qu'ils voient, ou ce qui leur est dit. Le suspense naît de l'avance que Dwan donne au spectateur et parfois de ce qu'il dissimule ou entretient d'ambiguïté. C'est ainsi que Ballard a bien un passé trouble. C'est ainsi que l'un des cavaliers (quatre comme ceux de l'apocalypse), joué par le sympathique acteur fordien Harry Carey Junior, est saisi par le doute et donne à Ballard comme au spectateur un moment d'espoir vite réduit à néant.

Autre aspect à mon sens remarquable, la façon dont Dwan intègre la symbolique à la mise en scène. L'action est concentrée en une journée, le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Tout se déroule au cœur d'une petite ville pavoisée aux couleurs de l'Amérique. Les quatre cavaliers arrivent le jour du mariage (pilier du système) de Ballard et le récit trouve son climax au sommet du clocher d'une église (autre pilier), autour de la cloche (symbole fondateur américain très puissant). Ces éléments sont insérés dramatiquement, offrant un contre-point ironique quand on voit Ballard s'enfuir entre les guirlandes rouges et bleues et ramper sous les tables décorées portant l'inévitable tarte aux pommes (encore un pilier). Il faudrait encore citer les puissantes compositions de groupe, contrastant avec les larges plans où Ballard fuit dans les rues désertées, les superbes mouvements de caméra, l'utilisation du plan séquence et de la profondeur de champ, la splendide ouverture avec le groupe d'enfants effrayés et les sabots des chevaux, une introduction dont il me plaît de penser qu'elle a inspiré Sam Peckinpah 15 ans plus tard pour le début de The wild bunch (La horde sauvage – 1969). Il faudrait encore dire l'excellence d'une distribution homogène, la composition habitée de John Payne, homme tranquille qui voit le sol se dérober sous ses pas et exprime une authentique terreur combattue avec l'énergie du désespoir, la beauté complémentaire des actrices Lisabeth Scott et Dolorès Moran avec sa combinaison rose à rayures. Il faut définitivement voir Silver lode.

Chronique pour Kinok

Affiche source : Movie posters

A suivre...

10:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : allan dwan | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/12/2009

Sale temps pour la saison

Avec celle de Dominique Zardi, il y a eu trois disparitions qui me semblent mériter quelques lignes, Ainsi va la gloire du monde, comme on dit par chez nous.

Fin novembre, c'est l'espagnol Paul Naschy qui a cassé sa pipe. De son vrai nom Jacinto Molina, il a incarné le cinéma fantastique et d'horreur espagnol pendant une trentaine d'année, en particulier par son interprétation du loup-garou Waldemar Daninsky. Il avait débuté comme figurant dans les superproductions américaines tournées en Espagne par Nicholas Ray pour Samuel Bronston au début des années 60. Mais on l'aura vu aussi en Napoléon, Dracula, le Cid, Mister Hyde, la momie ou Fu Manchu. Son goût pour les interprétations hautes en couleur et le travestissement lui auront valu le surnom de Lon Chaney Espagnol. Naschy était également producteur, réalisateur et scénariste. (Un site dédié)

Pour rester dans le fantastique, saluons comme il se doit la mémoire de Dan O'Bannon, compère de John Carpenter sur Dark Star (1974). O'Bannon a collaboré aux titres essentiels de la science fiction des années 70 et 80, à commencer par Star Wars (1977) de Georges Lucas où il travaille sur les effets spéciaux, et Alien (1978) de Ridley Scott pour lequel il écrit le scénario avec Ronald Shusett. O'Bannon aura travaillé avec Moebius, John Badham, Paul Verhoeven, Tobe Hooper et Alejandro Jodorowsky pour l'adaptation cinématographique jamais concrétisée du roman Dune de Frank Herbert. Il est également partie prenante du dessin animé Heavy Metal en 1980 pour l'épisode du bombardier envahi par les morts vivants, seul moment de pure terreur du film, bien dans l'esprit des bandes dessinées des années 50. Il passera deux fois derrière la caméra, la plus notable étant Return of the living dead (Le retour des morts vivants) en 1985, comédie horrifique et rock and roll qui tient plutôt bien le coup.

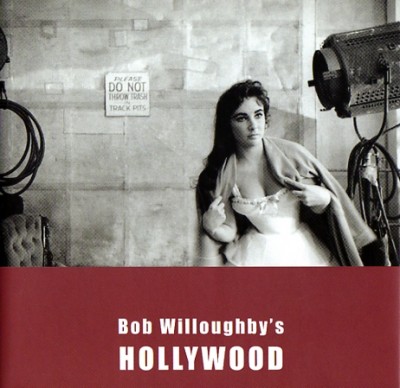

Tout à fait autre chose avec Bob Willoughby, photographe, l'un des plus importants créateur d'icônes hollywoodiennes. On lui doit quelques images célébrissimes commes celles d'Elisabeth Taylor ou d'Audrey Hepburn. C'est lui qui photographia John Wayne dans les années 70 dans un style des clichés du 19e siècle, Ann Bancroft en manteau panthère, Polanski, Edwards ou Preminger sur leur plateaux de tournages. Son talent ne se limitait pas au cinéma puisqu'il a immortalisé quelques uns des plus fameux jazzmen, de Louis Armstrong à Chet Baker. En 2004, une exposition lui avait été consacrée à Nice. C'est peut être pour cela qu'au moment où j'écris, il n'y a que le journal local qui a parlé de sa disparition. Il faut dire qu'il s'était installé dans la région.

Photographie : couverture du livre de l'exposition niçoise, collection personnelle.

15:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jacinto molina, paul naschy, dan o'bannon, bob willoughby | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |