Rechercher : pork and milk

Valérie Mrejen et Pork and milk

De Valérie Mrejen, je suis tenté d'écrire qu'elle est une artiste de proximité. Artiste parce que, romancière, plasticienne, vidéaste, photographe, cinéaste, elle ne saurait se réduire à une discipline unique mais construit son oeuvre de multiples façons, les unes répondant aux autres ce qui donne à l'ensemble cohérence et unité. Proximité parce que ce qui intéresse Valérie Mrejen est, plus que l'intime, ce qui est proche des gens, ce qui fait leur quotidien, l'essence de leur vie de tous les jours. La première oeuvre que j'ai vue d'elle, c'était Chamonix, un court métrage composé de souvenirs personnels de connaissances racontés plus que rejoués par des comédiens. Le film, qui a eu une belle carrière, était né à partir d'une série Portraits filmés qui trouvait son prolongement dans un système d'installations vidéo. Manufrance, un court métrage de 2005, est construit à partir d'images du catalogue Manufrance des années 70. Dans ses récits, si l'on peut leur attribuer ce qualificatif, elle prend pour sujet son grand père (Mon grand-père), un ex-compagnon (l'Agrume) ou son père (Eau sauvage). Ces textes sont des suites de notations, de réflexions, souvent ordinaires, triviales, petits paragraphes centrés sur des riens. Elle raconte encore, dans la préface à Trois quartiers qui regroupe les trois textes précédents, comment elle a travaillé autour de gâteaux d'anniversaire pour un projet d'école. Autant d'exemples de ses centres d'intérêt comme de sa méthode. Valérie Mrejen s'efface derrière ses sujets, privilégie les plans fixes, les cadrages frontaux, les phrases condensées, le ton descriptif. Elle recherche l'essentiel dans ce qui semble anodin. Quotidien donc. L'émotion vient de cet effet de proximité engendré par le dispositif et l'empathie ainsi créée. Car derrière souvenirs et gâteaux d'anniversaires, à travers les récits et les conversations banales, c'est une vaste réflexion sur la communication entre les êtres qui se construit. Communication entre générations, entre sexes, entre communautés, avec toutes les difficultés et les incompréhensions du monde moderne.

Il y a un an, je vous avais parlé de Pork and milk que j'avais découvert avec ravissement au festival de Caen. Mystères de la distribution, le film vient de sortir en salles et simultanément aux édition Allia en livre et DVD. Le texte raconte la genèse et le tournage du film. Il est proposé en français, allemand, hébreux et anglais. Pork and milk ce sont le porc et le lait, deux tabous essentiels de la religion juive. Le film suit le parcours de dix d'israéliens, un jeune soldat, un acteur, un couple, un cuisinier, une joueuse de rugby... qui issus du milieu religieux juif radical, ont tous un jour rompu avec lui pour devenir des laïques. Le film est le prolongement d'un court intitulé Dieu qui questionnait la foi. Comme l'explique le film, en hébreux, entrer en religion se dit « aller vers la réponse » et la quitter se dit « aller vers la question ». Nous suivons donc l'itinéraire de vie de ceux qui ont choisi d'aller vers la question, remettant en cause l'éducation traditionnelle donnée mais aussi les liens avec la communauté et la famille. Des liens qui apparaissent très forts et douloureux à rompre.

Fidèle à son style et son éthique, Valérie Mrejen explique avoir renoncé à donner des listes de questions pour ne pas orienter les récits, mais a laissé s'exprimer les différents protagonistes, les filmant sans affection, frontalement, souvent dans leur environnement. Une exception qui ouvre le film, Shlomi, le jeune soldat ayant refusé d'être filmé de face, il est dessiné à travers une épaule, une nuque, le bouton de sa veste. Ce qui est mis en avant, ce sont les voix et les récits. Des récits ou transparaît, au delà du rapport à la religion évoqué avec finesse, la difficulté d'être au monde et d'être relié aux autres. Ces gens parlent de leurs parents, de leurs frères et soeur, de leurs amis avec lesquels rompre avec la religion signifiait aussi rompre avec eux. Les histoires prennent parfois un tour saisissant comme cette interdiction de regarder un arc-en-ciel (il paraît que ça annonce le déluge) qui déclenche une prise de conscience, ou cette réflexion finale de David (je crois) qui se rend compte qu'en termes de tolérance, ses amis laïques sont finalement plus intégriste qu'il ne l'était. Petit à petit, avec force, le film montre combien la religion (toutes les religions) est composée de tabou, d'interdits, de bornes, de réactions obscurantistes et engendre in fine l'intolérance et l'aliénation. A écouter ces gens parler, on a parfois l'impression d'anciens drogués, d'anciens alcooliques. Souvent, suivant l'actualité et particulièrement lors de l'histoire des caricatures, je me demande : « Sommes nous dans un mouvement vers des religions plus dures, plus intolérantes ? Est-ce que l'on pourra faire le chemin inverse ? Où sont les nouveaux laïques ? ». Valérie Mrejen dans Pork and milk nous en présente quelques uns. Ca fait du bien.

Photographies : © Documentaire sur Grand Ecran

Pistes :

Un portrait dans l'Humanité

Un texte de Vincent Dieutre

Exposition, biblio et filmographie

Un extrait de l'Agrume sur Pleutil

Critique et extraits d'eau sauvage sur Pleutil

Critique et photographies sur Objectif Cinéma

Pour se procurer les oeuvres : la boutique

29/04/2006 | Lien permanent | Commentaires (1)

2005

Je vais donc sacrifier, après nombre de mes camarades bloggeurs, au rituel de la liste. Je le fais avec plaisir parce que c'est une façon de revenir sur les bons moments de l'année, mais par catégories parce que j'ai du mal à rendre compte de ce qu'a été cette année avec un nombre type de films. D'autant que mes pratiques cinéphiliques évoluent avec une part toujours plus importante du DVD. Donc cela donne quelque chose comme cela :

Le chouchou

Seven Swords de Tsui Hark

Les meilleurs

Trois Enterrements de Tommy Lee Jones

Land Of The Dead de George A. Romero

Broken Flowers de Jim Jarmush

Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian

Pork and Milk de Valérie Mrejen

De Battre Mon Coeur s'est Arrêté de Jacques Audiard

A History Of Violence de David Cronenberg

Million Dollar Baby de Clint Eastwood

The Lift de Marc Isaacs

Les vraiment bien

Le Château Ambulant de Hayao Miyazaki

The Kid Stays in the Picture de Nanette Burstein et Brett Morgen

La Guerre des Mondes de Steven Spielberg

Travaux de Brigitte Rouan

Beyrouth Après-rasage de Hany Tamba

Crazy Kung Fu de Stephen Chow

Les Noces Funèbres de Tim Burton

Le Parfum de la Dame en Noir de Bruno Podalydès

My Beautiful Pigeot de Eric Bergel

Le spécial

La Vie Aquatique de Wes Anderson

Le pas si mal

Kingdom of Heaven de Ridley Scott

Les belles découvertes

La Fée Sanguinaire de Roland Lethem

Voyage à Deux de Stanley Donen

La Marque du Tueur de Seijin Suzuki

Un Seul Bras les Tua Tous de Chang Cheh

Le Mercenaire de Sergio Corbucci

Colorado de Sergio Sollima

Kéoma d'Enzo G. Castellari

Les belles retrouvailles

Major Dundee de Sam Peckinpah

Mon Nom est Personne de Tonino Valérii

02/01/2006 | Lien permanent | Commentaires (8)

Quelle est belle la France...

Répondant avec plaisir à l'invitation de Ludovic de l'excellent Cinématique, je vous propose une liste de dix films français qui ont compté pour moi depuis 1988. Le cinéma français, on en discute avec acharnement, le plus souvent pour déplorer, malgré une production toujours dynamique, un manque d'imagination, d'audace sur le fond comme sur la forme, d'ambition, de renouvellement. Une poignée de thèmes qui tournent en boucle, de formules parfois à succès qui ne prennent jamais le risque de s'écarter du droit chemin menant à la première partie de soirée sur les chaînes de télévision, l'invasion de modèles, de vedettes et d'humour venu de cette même télévision, la caricature du cinéma de la Nouvelle Vague, l'imitation inutile de modèles américains, semblent constituer tout notre horizon. Toutes ces critiques sont justifiées, mais ne résument pas tout notre cinéma. Du moins je le crois. Ces formes sont dominantes, mais je me pose souvent la question de savoir si, que ce soit dans les années 30 de Renoir, Carné, Pagnol, Grémillon, Vigo et Guitry, ou dans les années 60 de Godard, Truffaut, Demy, Rivette, Mocky et Tati, ce cinéma qui est aujourd'hui notre histoire, était alors dominant. L'année de la sortie de Playtime, c'était le film de Jean Girault, Les grandes vacances avec Louis De Funes, qui cassait la baraque.

Peut être manquons nous de recul sur notre période. Peut être le cinéma n'a-t'il plus la même importance, ou le même impact qu'à la grande période ou pouvaient encore séduire un large public des auteurs comme Fellini, Bergman, Kurosawa, Hawks, Bunuel, qui tiraient sans doute la critique, le public et les « professionnels de la profession » vers le haut. Toujours est-il qu'il y a des choses. Que si je regarde les vingt années passées, il y a des films qui ont compté, que je défendrais pour de bonnes et parfois mauvaises raisons. Cette liste, contrairement à ce que je craignais, a été difficile à faire parce que j'avais trop de candidats. J'aurais pu proposer trois listes entièrement différentes sans trop de problème. Je me suis donc fixé quelques règles : rester sur des premières impressions fortes, éliminer les films d'auteurs étrangers comme Ruiz, Watkins ou Iosseliani (ce qui a été dur), donner la priorité aux auteurs plus récents, ce qui m'a fait mettre de côté quelques grands anciens comme Godard, Resnais, Sautet ou Rappeneau (Bon voyage, c'était quelque chose) et puis essayer d'équilibrer les différentes formes : l'animation, le court, et le documentaire ont donné de belles réussites. Alors voilà, ça donne ceci, avec quelques mots d'explication :

Dieu seul me voit (Bruno Podalydès)

Mon film fétiche parce que je trouve qu'il me ressemble. La confirmation après Versaille rive gauche du ton particulier de Podalydès brassant un héritage cinématographique (Tati, Truffaut, Prévert), littéraire et populaire (les hommages à Hergé). Podalydès a le sens du gag, ce qui est rare. C'est le film qui m'a rendu définitivement amoureux de Jeanne Balibar, mais toute la distribution est excellente.

La chatte andalouse (Gérald Eustache-Mathieu )

Sophie Quinton en nonne poursuivant l'oeuvre d'une artiste sur le point de mourir. Un des plus beaux moyens métrages que j'ai vu, l'un des plus prometteurs. Avril, le premier long de Eustache-Mathieu, toujours avec Quinton, toujours en nonne, était intéressant sans retrouver la force de ce film.

Le vent de la nuit (Philippe Garrel)

Deneuve. La voiture rouge et la musique de John Cale.

Un monde sans pitié (Éric Rochant)

Présenté comme le film d'une génération, ce qui pouvait pour une fois se défendre, ça reste la plus belle réussite de Rochant, avec des images magnifiques de Paris et Mireille Perrier.

Va savoir (Jacques Rivette)

Ma première incursion chez Rivette. Jeanne Balibar encore, mais aussi Hélène de Fougerolles dont j'adore le grain de beauté. Le film m'avait mis dans état de joie profonde. Brillant, jubilatoire comme on dit chez Télérama.

La fille coupée en deux (Claude Chabrol)

Encore un grand ancien. Les vingt dernières années sont une belle période de son cinéma. J'aurais pu citer Au coeur du mensonge ou La cérémonie, mais celui-ci a été moins apprécié alors que j'y vois la quintessence de son style. Les femmes y sont sublimes, les hommes veules, j'adore.

La ville est tranquille (Robert Guédiguian)

J'ai un faible pour Le promeneur du champ de Mars, mais ce film-ci me semble plus représentatif de la singularité de Guédiguian. C'est un peu son film somme d'une période, l'un des plus sombre, mais une façon de conclure un cycle de vingt ans avant de se lancer dans des projets plus atypiques.

L'équipier (Philippe Lioret)

Le grand film romanesque que j'espérais. Grégori Derangère, Sandrine Bonnaire, la musique de Nicola Piovani, la mer et la tempête. S'il faut chercher un héritier à Grémillon et Gréville, en voici un. Le film suivant est plus habile que réussi mais le précédent, Mademoiselle avec Bonnaire encore et Gamblin était une très belle comédie.

No pasaran, Album souvenir (Henri François Imbert)

Documentaire intimiste et implacable, Imbert comme pour ses films précédents part d'un élément personnel pour s'ouvrir au Monde. Ici, à partir de quelques cartes postales, il nous raconte l'histoire du siècle à travers celle des camps : camps de réfugiés, camps de concentration, camps de rétentions. De sa voix calme et claire, il interroge autant les images que les gens.

Alberto express (Arthur Joffé)

Un des grands gâchis de la période avec Léos Carax. Joffé a de l'imagination, de l'ambition et le sens du cinéma mais tous ses films se sont ramassés. Ca reste un souvenir très fort, l'histoire d'un homme embarqué dans un voyage délirant en train pour payer, littéralement, sa dette à son père. Avec Sergio Castellito qui n'est pas exactement un manchot.

Juste derrière : La beauté du monde (Yves Caumont), Les triplettes de Belleville (Sylvain Chomet), On connaît la chanson (Alain Resnais), Pork and Milk (Valérie Mrejen), Pas de repos pour les braves (Alain Giraudie), Nelly et Mr Arnaud (Claude Sautet), Ester Kahn (Arnaud Depleschin), Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard)...

29/09/2008 | Lien permanent | Commentaires (9)

5 jours tout courts, petit compte rendu

Vraiment. L'équipe est très accueillante, menée par Romuald Poretti qui allie un sens de l'organisation (et de la ponctualité, rare chez nous !), une disponibilité, une gentillesse et un véritable regard sur le court métrage d'aujourd'hui.

Festival étudiant à l'origine, il en a gardé la jeunesse de l'organisation et l'esprit festif tout en développant une solide ligne éditoriale. La programmation en est l'illustration : des choix forts, des films choisis pour leur proposition de cinéma, très variés dans les genre : expérimental, fiction, documentaire, animation... mais formant un ensemble intelligent qui dégage au final et comme disait l'autre, une certaine idée du cinéma.

Le gros avantage de nos amis normands est d'avoir à leur disposition un très bel outil avec le cinéma Lux : deux salles parfaitement équipées de 200 places chacune, un véritable espace scénique, de la restauration, de l'espace, une vidéothèque. Le bonheur. Le Lux, c'est un cinéma à la longue histoire, ayant fêté ses 40 ans en 2000. La liste des cinéastes qui y est intervenue est impressionnante .

Autre atout de la manifestation, une vraie dynamique avec l'université, de nombreuses projections étant organisées à la Maison de l'étudiant, ainsi qu'avec la ville. Cette année, le festival avait investit l'église St Sauveur (désacralisée, ouf !) pour deux mémorables ciné-mix : Vampyr de Dreyer, mis en musique par Frédéric Deslias, Jean-Noel Françoise et José Gherrak, et le très déjanté Tetsuo de Shinya Tsukamoto mis en musique par Yannick Lecoeur (Princesse Rotative). Au même endroit, une programmation expérimentale sur le thème de la lumière, proposée par Philippe Côte. Une ambiance magique avec le ronronnement des projecteurs super8 et 16 mm.

La sélection proposait 4 programmes cinéma et 2 programmes vidéo. Le jury, mené par Jean-Noël Brouté, vieux complice des frères Podalydès (c'était lui dans l'horloge du Mystère de la Chambre Jaune !) n' a d'ailleurs pas entièrement rendu, à travers son palmarès, justice aux choix de programmation. Ex-aequo, French Kiss de Antonin Peretjatko et Le Droit Chemin de Mathias Gokalp, sont certes de bons films, maîtrisés, bien joués, drôle pour le premier, bien écrit pour le second, mais ils n'ont pas la force du beau documentaire de Valérie Mrejen Pork and Milk, qui nous fait découvrir les trajets de juifs ultra orthodoxes qui ont décidé de devenir laïques dans l'Israël d'aujourd'hui ; de Ensuite, ils ont Vieilli, de S.Louis, émouvant portrait de pensionnaires d'une maison de retraite, réflexion sur l'âge, l'amour et la mort ; ou encore de l'étonnant Demeure, premier film de Sibylle Pieyre de Mandiargue, qui explore la maison de ses parents et son enfance. Il faudrait encore citer La Femme seule de Brahim Fritah, Panorama de Marinca Villanova et son humour entre Vian et Blier, Raging Blues de Mathieu Lynnel et Vincent Paronneau, film d'animation à l'humour noir.

Côté vidéo, outre l'amusant remontage du Zombie de Roméro par Frédéric Desreumeaux, j'ai aimé Nuits Closes de Soufiane Adel, étonnant travail sur le réel tourné en une nuit avec son père et son frère ; J'ai Vomi dans mes Cornflakes, autre exemple de cinéma économique et intelligent, porté par un joli texte, de Pierrick Servais et, toujours très impressionnant, Le Secret des Dieux, du belge Olivier Magis, non seulement efficace mais troublante réflexion sur la puissance de l'image et les multiples possibilités de manipulation. Ouf.

Je vous laisse avec quelques photographies, des souvenirs de moments chaleureux, de calva bien raide et une après midi au milieu des pommiers en fleurs. C'est cela aussi, un festival.

26/05/2005 | Lien permanent

Des cinéphiles et des Dieux

Voici un nouveau questionnaire qui tombe bien à propos, concocté par Ludovic de Cinématique, sur les Dieux et le Cinéma. Mon Dieu que dire, sinon que le blog Inisfree, à l'image de son modèle fordien se veut terre d'harmonie et de tolérance, quoique sa plume soit aussi peu croyante qu'il est possible. Mon Olympe est un plateau où se réunissent de simples hommes autour d'une caméra, préférant les « moteurs » et « action » aux « Amen » et « Allah Akhbar », ma terre promise se situe du côté de Monument Valley, mes temples sont des salles aux écrans immaculés, mes icônes des photographies d’exploitation. Et Dieu dans tout ça ? Et bien voyons...

1) Parmi tous ceux qui ont été représentés au cinéma, quel est votre dieu préféré ?

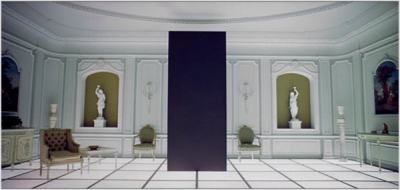

Le monolithe kubrickien de 2001 (1968)

2) Quel édifice religieux, présent dans un film, vous a donné envie de vous y attarder ?

Les édifices en ruine où s'isolent les amants de The quiet man (L'homme tranquille) de Ford ou L'amour d'une femme (1953) de Grémillon.

3) Quel personnage de prêtre vous a le plus marqué ?

Klaus Kinski, prête révolutionnaire et halluciné dans El Chuncho (Quien sabe ? - 1966) de Damiano Damiani.

4) Quel est le film le plus blasphémateur que vous connaissez ?

Viridiana (1960) de Luis Bunuel

5) Quel Jésus de cinéma vous semble le plus fidèle à l’original ? Et le moins ?

Tous ceux que l'on ne voit pas, ou presque, mais qui sont évoqués dans Ben Hur (1958) de William Wyler, Life of Brian (1979) des Monty Pythons, Il ladrone (Le larron – 1980) de Pasquale Festa Campanile. Je citerais aussi Cambreau, joué par Ian Hunter dans le très curieux et allégorique Strange cargo (Le cargo maudit - 1940) de Frank Borzage.

Le moins, je me souviens d'un curieux film de Luigi Comencini, Cercasi Gesù (L'Imposteur - 1983) avec Beppe Grillo.

6) Pour quel film mythologique, avez-vous un faible ?

Si je m'en tiens à la mythologie pure, Ercole al centro della terra (Hercule contre les vampires - 1961) de Mario Bava. Excalibur (1981) de John Boorman est un enchantement pour ce qui est des mythes celtes.

Dans le registre des peplums religieux, The sign of the cross (Le signe de la croix – 1934) de Cécil B. De Mille est extraordinaire avec son combat des nains contre les amazones et ses vierges chrétiennes dévorées par des crocodiles.

7) Quel est votre film de moines (ou de nonnes) favori ?

Raining in the moutain (1979) de King Hu, je n'avais jamais vu ça avant.

8) Parmi les films abordant la religion juive, quel est votre préféré ?

Le plus original, Pork and milk (2004) de Valérie Mrejen sur jeunes juifs ayant réussi à se sortir du milieu ultra orthodoxe. Historiquement, le Rabbi Jacob (1973) de Gérard Oury.

9) Même question pour l’islam ?

Mes collègues ayant beaucoup cité le magnifique Al Massir (Le destin - 1997) de Youssef Chahine, je mentionnerais , c'est d'actualité, le Timbuktu de Abdherramane Sissoko

10) Quel film a su le mieux traduire l’intensité du monde païen ?

Princesse Mononoké (1996) de Hayao Miyazaki sur le conflit entre les anciens Dieux et les hommes.

11) Sous les traits de quelle actrice aimeriez-vous voir une apparition de la Vierge Marie ?

Edwige Fenech !

12) Dans quelle œuvre avez-vous trouvé dépeint le plus fidèlement un rituel religieux ?

Chez John Ford, il y a toujours une façon très originale et sensible, simple, d'aborder les rituels de la religion catholique : la fête dans l'église en construction de My Darling Clementine (La poursuite infernale – 1946), la messe de Noël de Donovan's reef (La taverne de l’irlandais – 1963), la cérémonie funèbre dans They where expandable (Les sacrifiés – 1945), l'enterrement expéditif de The searchers (La prisonnière du désert – 1957)... Il sait à l'occasion monter d'autres religions comme le chant de mort des apaches dans Rio grande (1950).

13) Un miracle vous permet d’entrer véritablement à l’intérieur d’un film : lequel ?

J'irais bien faire un tour du côté d'Inisfree

14) Quel est votre Diable préféré ?

Les diables français hauts en couleurs, Jules Berry ou Michel Simon.

15) Avez-vous découvert une religion au cinéma ?

A peu près toutes, y compris les plus étonnantes comme les rites vaudous chez Tourneur et Rudolph Maté, les Haoukas chez Rouch, les Amish et les aborigènes chez Weir, les juifs ultra-orthodoxes chez Gitaï ou Lumet, les orthodoxes chez Cimino et Tarkovski, les religions asiatiques...

16) Quel est à vos yeux le plus grand cinéaste chrétien ?

Luis Bunuel, parce qu'il maîtrise le sujet, Pasolini juste derrière.

17) Dans la république islamique dépeinte par Michel Houellebecq dans son dernier roman, Soumission, quels cinéastes ou quels films auraient, à votre avis, droit de cité ?

Je ne sais pas trop à quoi ressemblerait cette république islamique, n'étant pas lecteur de Houellebecq, mais j'imagine que l'on trouverait le même genre de films que ce qui sort actuellement comme par exemple en Iran Facing Mirrors (Face aux miroirs - 2011) de Negar Azarbayjani . En Arabie Saoudite, les salles sont interdites depuis les années 80, mais il existe une salle IMAX à Khobar, donc voilà, au pire on pourra voir des films en IMAX.

18) Quel film vous obligerait-on à revoir sans cesse si vous séjourniez aux Enfers ?

L’œuvre complète de Michael Haneke, quoi d'autre ?

19) Étant entendu que la cinéphilie est pour vous une sorte de religion, quel en est le ou les dieux ? Le ou les prophètes ? Les rites principaux ?

Disons un Panthéon, une Olympe en forme d'immense studio de tournage où se créent toutes les histoires et où les prophètes-critiques chantent les louanges des Réalisateurs-Dieux et des actrices-Déesses.

Les fidèles respectent les rites de la salle, de l'ouverture du rideau, de la tombée de l'obscurité, de l'apparition du divin rai de lumière, de la sainte Version Originale et du silence en projection, sauf pour rire ou psalmodier « C'est pas possible ! ». Parfois, avant la projection, le moine-projectionniste vient présenter une relique de la céleste pellicule qui suscitera des murmures d'admiration. A l'issue de la cérémonie, il est possible d'applaudir ou de siffler, mais avec tact. Vient ensuite la lecture des écritures des vénérés prophètes ou le recueillement devant les saintes icônes affichées dans le hall. Les fidèles peuvent alors se retrouver autour d'une bière et se livrer à des joutes verbales et contradictoires autour des miracles filmés en évitant les débordements physiques et le point Goodwin.

20) Y-a-t-il une scène ou un film qui ait un jour choqué vos convictions, que celles-ci soit de nature religieuse ou non ?

Ce qui me choque au cinéma, c'est quand on veut me prendre pour une bille. Donc cela arrive. Je m'en tiendrais à mon grand traumatisme classique, Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) où Sergio Corbucci m'a dévasté en montrant la victoire complète du mal dans un western.

09/03/2015 | Lien permanent | Commentaires (4)

J. Edgar

Je dois avoir un flair particulier pour les meilleurs films de Clint Eastwood. J'ai fait l'impasse sur les trois qui ont suivi le superbe Gran Torino (2007) pour arriver directement à J. Edgar. Je le sentais bien. Ce flair n'est certes pas infaillible. J'ai déjà regretté, parfois, d'avoir raté à leur sortie tel ou tel film (Le diptyque sur Iwo Jima par exemple). Mais le caractère variable des réalisations d'Eastwood est connu et la découverte à-posteriori, loin de la frénésie de l'immédiat, permet une sérénité qui peut déboucher sur d'agréables surprises. Cela vaut mieux que le contraire. A son âge et à ce point de sa carrière, le crépuscule du grand fauve, le cinéma de Clint Eastwood n'est plus à découvrir ni même à réévaluer. C'est fait. Comme Woody Allen, il fait partie des grands anciens prolifiques, américains et indéboulonnables, dont chaque nouveau film partage entre admiration et envie de coup de pied au culte (Voir le récent Clint Fucking Eastwood de Stéphane Bouquet).

Qu'est-ce qui fait donc le prix du cinéma d'Eastwood aujourd'hui ? Vaste question fondamentale autant qu'intimidante tant le réalisateur comme l'homme, du moins public, et le comédien en son temps, restent entiers, à prendre en bloc ou à laisser avec les côtés réjouissants et les côtés irritants. Question délicate pour la critique qui a du mal encore aujourd'hui à coller ensemble les morceaux d'une œuvre d'apparence hétérogène. Question qui est au cœur de J. Edgar comme la transmission était eu cœur de Million dollar baby (2004) et Gran Torino. Question que, avec son sens de la provocation et son humour à la Blondin, Eastwood aborde à travers la figure de J. Edgar Hoover, créateur et patron du FBI de 1924 à 1972, figure controversée version douce, détestable version dure, en tout cas un type antipathique, obsédé par le pouvoir, maniaque, autoritaire, hanté par le péril rouge, mégalomane, bref, l'homme que vous aimez haïr. Le Hoover d'Eastwood revoie à l'évidence à « Dirty » Harry Callahan, inspecteur pour qui la fin justifie les moyens, plus qu'aux figures démystificatrices des films plus récents. Mais là où Harry avec sa posture individualiste et hargneuse renvoyait la société américaine à ses contradictions en tapant souvent juste, J. Edgar est cette société qu'il contribue à bâtir et incarne ces contradictions en sa personne même. Autre piste tout aussi passionnante à suivre, le lien entre notre homme du FBI et le réalisateur démiurge John Wilson de White hunter, black heart (Chasseur blanc, cœur noir – 1989). Wilson, incarné par Eastwood, se présente comme sympathique (le cinéma !) mais son exercice du pouvoir marqué par l'égoïsme conduit au drame et à un regard sévère sur le bilan d'une vie que l'œuvre ne saurait racheter. Gradation supplémentaire, l'effarement de Wilson épouse celui du réalisateur Eastwood au moment de vérité. Pour Hoover qui ne semble pas avoir été homme à s'effarer, c'est le regard du réalisateur seul qui amène la réflexion. Et elle est amère. Triste. Elle aurait pu être cruelle comme Eastwood en a parfois été capable, mais le réalisateur se refuse au film réquisitoire, à un portrait trop convenu de Hoover-le-fasciste, comme il sait éviter le portrait de l'homme-qui-quand-même-a-fait-son-devoir en évitant superbement ses innombrables combats plus ou moins douteux pour se concentrer sur la seule chose qui en vaille la peine, son humanité. Le film va s'attacher à travers l'ambitieux scénario de Dustin Lance Black, auteur de celui de Harvey Milk (2008) de Gus Van Sant, à ce qui a construit Hoover, sa relation spéciale avec sa mère, son homosexualité plus ou moins latente mais bien refoulée, ses désirs de gloire et de contrôle, son besoin viscéral de confiance, ses petitesses. Cela va s'incarner, outre sa mère, dans les personnages de sa fidèle secrétaire Helen Gandy et de son second Clyde Tolson.

Là où le film devient superbe, c'est quand il montre, avec ses jeux habiles et maîtrisés des différents temps de la vie de Hoover, comment cette humanité va se révéler incompatible avec l'œuvre, c'est à dire le FBI et le combat pour une certaine idée de l'Amérique. C'est à dire qu'Eastwood nous montre un homme qui est passé à côté de sa vie. Comment il arrive au bout de son existence, à cette nudité grotesque recroquevillée sur un tapis, hâtivement recouverte par l'ami qui seul savait l'homme à l'intérieur. C'est là que J. Edgar rejoint le modèle formel du Citizen Kane (1941) d'Orson Welles : narration éclatée, maquillages vieillissants qui évoquent le théâtre et l'artifice, présence de la grande histoire reléguée au second plan (mais riche et précise, j'ignorais tout des attentats de 1919) avec un portrait de l'Amérique sur plusieurs décennies, fascination pour les moteurs profonds de l'esprit de son héros. Eastwood y ajoute une réflexion sur la manipulation, trait essentiel de Hoover, à travers le film lui-même, faisant prendre en charge une partie de la narration par une voix off (le récit est initié par Hoover qui dicte ses mémoires) suscitant des images qui seront plus tard démenties par d'autres images selon un procédé de relecture assez fordien. Il y a à ce stade un parallèle possible avec le musicien Charlie Parker de Bird (1988). Ce film possède également une structure narrative éclatée, cette esthétique très sombre et couvre grosso-modo la même période. Ce qui me semble intéressant c'est que Parker était dans un processus d'auto-destruction délibéré mais que son œuvre transcendait l'homme. Son héritage est un héritage de joie, le jazz. L'héritage de Hoover, et la réflexion est piquante chez Eastwood qui n'est pas exactement un gauchiste, est clairement la mise sous surveillance des idéaux américains à travers le fichage, l'exploration des poubelles des grands, les lois d'exception, les coups tordus et au final la faillite d'une idée démocratique quand Hoover reste malgré huit présidents successifs. La scène séminale de la bibliothèque où Hoover expose à miss Gandy ravie (c'est filmé comme une scène d'amour) ses principes de contrôle annonce ce que le film développe en filigrane, et aboutit à cette magnifique scène où Hoover dans l'obscurité de son bureau écoute en boucle le son des ébats entre Marilyn Monroe et John F. Kennedy (encore une scène d'amour, plus du tout platonique). L'obscurité de l'écran à ce moment est l'image de la faillite de l'homme J. Edgar qui rejoint celle d'un système qui en est arrivé à ce joli résultat.

Eastwood conserve un point d'équilibre en ne minimisant rien de la violence des adversaires de Hoover, du moins de ceux qui sont réels. Ce sont autant de scènes brèves, intenses, qui claquent et saisissent : l'attentat du début, le massacre de Kansas City, l'enlèvement du fils Lindberg. D'où une tonalité générale assez triste, comme dans Mystic River, plus que colère. La mise en scène est au diapason de la complexité du film. La mise en scène d'Eastwood ! Cela aussi n'est pas évident à appréhender. Quand le film est limpide (Gran Torino, Million dollar Baby), ses détracteurs lui reprochent son inexistence. Quand le film est sophistiqué (Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Changeling (2008)), elle écrase le sujet. En vérité, je vous l'écris, Clint Eastwood est à la limite du classique (il est un peu jeune) et des formes plus modernes nées dans les années 70 (il est plus posé). Son style est affirmé, sous le signe de la rigueur narrative, d'un goût du cadre ample, de cette photographie aux grandes zones d'ombres, très cinématographique, ici assurée par Tom Stern, d'une musique en retrait qu'il a composée lui-même, et d'un rythme plutôt lent traversé de brusques accélérations. Par principe, il ne cherche jamais à perdre son spectateur, tout à son plaisir du récit, au risque comme ici de quelques effets appuyés (les transitions entre les époques). Parfois surestimé quand on en fait le détenteur de la grande forme classique, trop souvent sous estimé quand à l'intelligence de certaines de ses idées. Un exemple. Hoover écoute les festivités de l'intronisation de Richard Nixon à la radio, vers la fin de sa vie. On est dans l'intérieur strict de son bureau, étouffant. Puis il se lève et se dirige vers la fenêtre. La caméra le suit, le son se transforme et l'on se rend compte que le défilé à lieu sous ses fenêtres. Tout est dit de la vérité de cet homme, de sa volonté de contrôle, de son arrogance, de son rapport à l'histoire de son pays dont il ne perçoit plus que le récit déformé du fond de son bureau et qui, dans la réalité sous son nez, ne l'intéresse pas. Profondeur de son ennui. Finalement, au bout du pouvoir, il n'y a que le vide intérieur.

Par Edouard sur Nightswimming

Par Buster sur Balloonatic

Sur Une fameuse gorgée de poison

Par Anna sur Going to the movies

04/02/2012 | Lien permanent | Commentaires (4)

Page : 1