31/10/2025

Boss Time

La musique de Bruce Springsteen m'accompagnant depuis plus de quarante ans, ce n'est rien de dire que j'attendais le film de Scott Cooper, Springsteen : Deliver Me from Nowhere. A quelques jours de la sortie, j'ai commencé à me demander si le film serait à la hauteur, à la hauteur en tant que film de cinéma. Après tout, j'ai vu beaucoup de choses sur le Boss, des concerts bien entendu, mais aussi des documentaires, dont plusieurs qui montrent ses séances de travail et j'ai toujours trouvé ça passionnant. L'ambition affichée de Cooper, responsable également du scénario, est de ne pas tomber dans la biographie filmée en s'attachent au travail de Springsteen sur la création de son album Nebraska de 1982. Bon, ça vous l'avez sans doute déjà lu quelque part. Le problème de ce type de films, c'est que les personnes qui aiment le sujet, le personnage réel, le connaissent souvent très bien et aimeraient bien pénétrer en profondeur dans le processus créatif de l’œuvre qu'ils admirent. Le modèle limite, ce serait Le Mystère Picasso (1955) de Henri-Georges Clouzot où l'on suit en temps réel le cheminement de l'inspiration du peintre. Hélas, le plus souvent, les concepteurs de ces films veulent séduire un public plus large et créent de la fiction « inspirée d'une histoire vraie », des histoires de traumatisme, d'identité, de cul, de drogue, de je ne sais quoi, qui relèguent la création au second plan et agacent les admirateurs qui ne sont pas venus pour ça. Il vaut mieux, alors, faire une fiction revendiquée comme Steven Spielberg avec The Fablemans (2022), à la fois plus honnête et plus éclairant.

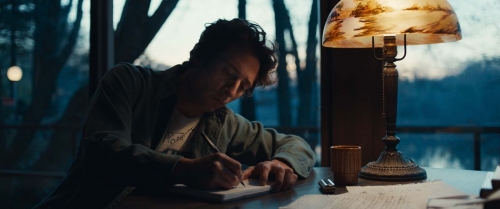

Les cinq premières minutes de Springsteen : Deliver Me from Nowhere m'ont saisi. Souvenir d'enfance en noir et blanc qui s'efface pour laisser place à la dernière chanson de sa tournée The River Tour de 1980/1981. Même si l'effet est étrange de voir le E-Street Band incarné par des comédiens, la chanson c'est Born To Run et Jeremy Allen White dans le rôle de Springsteen est immédiatement convainquant. Fin du concert, Springsteen seul dans sa loge a un coup de blues, le récit peut commencer. A partir de là, il y a tout ce qui fonctionne. Ce qui relève de l’inspiration, le retour dans sa ville natale qu'il arpente comme un zombie à la recherche de fantômes, passant et repassant devant sa maison qui, comme le faisait remarquer quelqu'un, ressemble à celle du Halloween de John Carpenter. Il y a le rapport de Springsteen au cinéma, qui déclenche son écriture, comme le film de Terrence Malik, La Balade sauvage (Badlands, 1973), source de la chanson Nebraska, ou La Nuit du chasseur (Night of the Hunter, 1955) de Charles Laughton, qu'il avait vu avec son père. Il y a ses lectures et l'ambiance automnale, très réussie, grâce à la photographie de Masanobu Takayanagi. Il y a aussi tout ce qui se rapporte à la technique, son enregistrement sur un quatre pistes dont les défauts vont créer le son décharné et envoûtant qui est la marque de l'album, et qu'il va s'échiner à retrouver en studio. Tout cela c'est vachement bien rendu, mis en scène avec précision et clarté. Rien à dire. Autre aspect très réussi, la relation entre Springsteen et son manager, Jon Landau, celui qui avait « vu le futur du rock and roll » en 1975. L'amitié entre les deux hommes est palpable, décrite avec finesse et force et l'on comprend la façon dont Landau comprend Springsteen et peut ainsi le défendre et l'aider à concrétiser sa vision artistique. C'est aussi lui qui pourra l'envoyer chez un psy quand la dépression du chanteur menacera de l'engloutir.

Un des grands moments du film, c'est aussi le premier enregistrement de la chanson Born in the USA telle que nous la connaissons, telle qu'elle a fait de lui une star mondiale. Ce n'était pas prévu au départ. La scène montre comment le travail avec le groupe et le studio transforme le matériau de départ. La caméra de Cooper glisse du groupe aux techniciens et nous montre leurs visages s’illuminant de sourires béats quand il se rendent compte de ce qui se crée, là sous leurs yeux. Ce que c'est qu'une grande chanson quand elle trouve sa forme pour la première fois. Et bien sur, ça ne plaît pas au Boss, qui cherche alors autre chose et il faut toute la diplomatie de Landau pour aller de l'avant. Jeremy Strong, dans ce rôle, est parfait.

A côté de tout ça, il y a des choses qui manquent. La première, c'est le rapport du Boss avec son public. C'est quand même au cœur du personnage. Je sais que le film s'ouvre sur la fin d'une tournée, mais même entre deux, il a toujours maintenu ce rapport. Être sur scène est vital pour Springsteen. Le film montre deux scènes au Stone Pony, un club du New Jersey où il allait jouer avec des amis de longue date (il le fait toujours). Problème, ces scènes ne sont là que pour introduire de la fiction, la rencontre avec une jeune mère célibataire. C'était pourtant un moyen d'aborder ce rapport à la scène et au public, son ultime soupape de sécurité mentale. Par ailleurs, à l'époque, il allait aussi souvent jouer, pour un soir, dans le club de Clarence Clemmons, son saxophone et ami. Ce qui amène au second manque à mon avis criant, celui de son rapport avec le groupe. Comme personnages du film, ils sont inexistant. Difficile à avaler même si l'on sait qu'il était alors dans une période introspective. Les membres du E-Street Band, ce sont aussi des amis de quinze ou vingt ans. Il manque vraiment leur manière de travailler quand ils sont ensemble dans le studio, et leurs apports (celui de la batterie de Max Weinberg sur Born In the USA par exemple).

Et cela, c'est parce que le film ne tient pas son ambition d'être un « biopic » différent. La partie sur son enfance et ses traumas est utile mais trop appuyée. Elle est aussi en partie déconnectée de l'inspiration qui est multiple. Nebraska, c'est surtout un portrait de l'Amérique, de cette Amérique des déclassés, des ouvriers, des paumés, que Springsteen a toujours su raconter dans ses chansons.

Mais ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est la partie sentimentale. Cooper a créé un personnage féminin à partir, dit-il, de plusieurs femmes que Springsteen fréquentait à l'époque et cette partie enraye le récit en enfilant les clichés, même si Odessa Young fait ce qu'elle peut. Je suis certain que l'on pourrait couper toutes ces scènes et que le film en serait plus court et bien plus efficace. Problèmes de scenario et problèmes de montage.

Reste que la mise en scène de Cooper est, comme l'écrit le critique du Monde, très (trop?) sage. Je n'ai rien, bien au contraire contre une approche classique. Mais à plusieurs reprises, Cooper essaye des choses plus intéressantes jouant sur le son en particulier, pour traduire l'angoisse du chanteur. Les séquences nocturnes, les errances quai fantastique du chanteur auraient pu être plus poussées, au lieu d'effets plus attendus comme le noir et blanc pour le passé et certaines transitions peu originales entre les temporalités. Comme pour les années 60 du Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui n'est pas tombé dans les mêmes défauts, Cooper propose aussi une reconstitution soignée et convaincante du début des années 80. Tel qu'il est Springsteen : Deliver Me from Nowhere est pas mal du tout, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit plus que ça.

Photographies © 2025 20th Century Studios

20:26 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : scott cooper, bruce springsteen | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |