Le noir, le rouge et le poulet blanc (18/09/2016)

Charley one-eye (Charley le borgne - 1972) un film de Don Chaffey

Texte pour Les Fiches du Cinéma

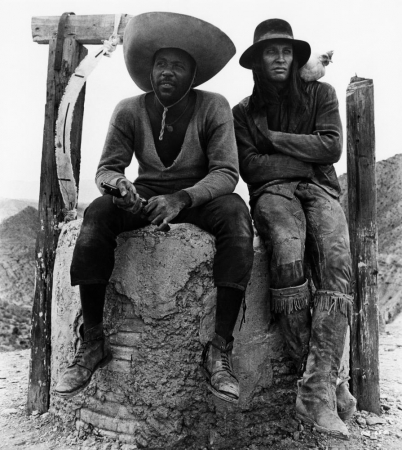

C’est un joli lapsus de la part d’Alain Petit dans sa présentation du film : « Charley one-eye ne ressemble à… je ne veux pas dire à rien (rires) ». S’il ne veut pas le dire, moi je peux l’écrire, Charley one-eye ne ressemble à rien, à rien de connu, à aucun autre western et pourtant j’en ai vu pas mal, et des plus étranges. Non, ce film mis en scène par Don Chaffey en 1972 est une épure de western qui ferait passer Demofilo Fidani pour Cecil B. De Mille. Trois personnages, une poignée de figurants dont Aldo Sambrell et Rafael Albaicín, deux familiers du western à l'italienne, quelques poules, un bout de désert et une ruine, on s’étonne même de voir apparaître quatre chevaux à l’écran. Quatre chevaux en même temps je veux dire, encore que ce sont peut être des mules. Charley one-eye a le minimalisme des premiers films de Philippe Garrel mais c’est beaucoup bien moins filmé. Charley one-eye ressemble à certains dispositifs théâtraux d'Arrabal où à du Alejandro Jodorowsky sans le côté baroque. C'est dire si Charley one-eye se situe aux limites des terres connues. Le film demande une certaine dose de patience pour ne pas être tenté de l'envoyer au diable dès les premières minutes. Dans le désert, un ex-soldat noir en fuite rencontre un indien avec un pied bot qui ne semble pas très futé et parle peu, même pour un indien. Les deux hommes vont entamer une étrange relation. C'est d'abord un rapport de dominant-dominé qui va évoluer en une amitié forgée dans la lutte pour la survie. Perdus dans une contrée hostile, agrémentée d'un chasseur de primes qui course l'ex-soldat et de mexicains peu amènes, les deux hommes trouvent refuge dans une vieille église. La désolation devient une protection. Un puits et quelques poules, le rouge et le noir se créent un petit monde, vite rattrapé par la violence. Comme un symbole, l'indien se prend d'amitié pour un poulet borgne, le Charley du titre, dont il se sent proche, entre estropiés. Cet étrange rapport contient toute la part de douceur, voire de tendresse, d'un film âpre au possible.

Raconté comme cela, le scenario de Keith Leonard dont c'est l'unique contribution au cinéma, est attirant et plein de promesses. Mais le traitement peine à convaincre. La photographie de Kenneth Talbot qui s’était illustré dans le fantastique de la Hammer Films est assez laide, incapable de compenser la direction artistique réduite au strict minimum. La mise en scène est pourtant signée Don Chaffey, réalisateur britannique comme le film, une des rares incursions des anglais dans le genre. Chaffey a réussi quelques belles choses dans le film d'aventures pseudo-historiques comme Jason and the Argonauts (Jason et les Argonautes – 1963) avec les squelettes de Ray Harryhausen, ou One million years B.C. (Un millions d'années avant J.C. - 1966) avec Raquel Welch vêtue de peaux de bêtes. Mais Charley one-eye se situe en équilibre instable entre épure et pauvreté, entre audace et ridicule. Les acteurs se tiennent tant bien que mal sur ce fil. Le soldat noir est joué par Richard Roundtree sortant du succès de Shaft (1971) où il incarnait le héros emblématique de la Blaxploitation. Roundtree joue sans nuance, dans l'exagération et l'hyperbole à coup de jurons et de grands gestes. Il fait de son personnage une grande gueule pas vraiment sympathique. A contrario, l'indien est incarné avec minimalisme par Roy Thinnes, passé à la postérité par son rôle de David Vincent, celui qui a vu les envahisseurs dans la fameuse série télévisée de la fin des années soixante. Portant un maquillage aussi délabré que les décors, Thinnes est difficilement crédible en indien. Il fait même parfois de la peine, l'acteur, pas le personnage. Je m'attendais par moments à ce qu'il se lève pour quitter le plan et le film, mais nous sommes au cinéma et il est resté. Son abnégation à jouer cet étrange personnage finit par forcer un certain attachement. Nigel Davenport complète le trio en impitoyable chasseur de prime. Vu chez Michael Powell, et André De Toth, ce pur britannique est le seul qui semble s'amuser avec un personnage bien affreux. Pourtant, au final, je dois reconnaître que les forces contraires des jeux rendent intéressantes les relations entre les personnages. Mais à force de miser sur les symboles, sur la déconstruction du genre, sur le dilué des sentiments, Chaffey offre un film-limite, trop sec, intriguant sans être fascinant, un objet conceptuel où les intentions louables se sont perdues dans la poussière du désert.

Photographie Cineplex

10:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don chaffey | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |